Funktionen und Komponenten der Einbruchmeldeanlage

Facility Management: Sicherheitstechnik » Meldeanlagen » Einbruch

Einbruchmeldeanlagen bieten wichtigen Schutz für Unternehmen und tragen zur Verhinderung von unbefugtem Zugang und Diebstahl bei

Die Kombination von Perimeterschutz, Zugangskontrolle und Alarmierung stellt ein ganzheitliches Sicherheitskonzept dar. Durch die Integration von Videoüberwachung in das Einbruchmeldesystem kann eine effektive Überwachung und Dokumentation von Vorfällen gewährleistet werden. Die Einrichtung einer zentralen Leitstelle zur Verwaltung und Kontrolle von Einbruchmeldeanlagen verbessert die Reaktionszeit bei Sicherheitsvorfällen.

Einbruchmeldeanlage

Einbrüche hemmen

Eine Einbruchmeldeanlage ist lediglich eine Meldeanlage und keine Einbruchshemmung an sich. Es wäre daher nicht besonders sinnvoll, sich ausschließlich auf eine EMA zu verlassen, ohne auch konstruktive Maßnahmen zur Einbruchshemmung zu ergreifen. Deshalb möchten wir hier einige Hinweise geben. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen konstruktiven Maßnahmen, die den Einbruch hemmen, und Einrichtungen, die einen Einbruch sofort melden, wenn er stattgefunden hat oder versucht wurde.

Im Folgenden werden die Anforderungen und konstruktiven Details für einbruchhemmende Eigenschaften in ausgewählten Bauteilen wie Aluminiumfenstern und -türen exemplarisch beschrieben.

Aluminiumfenster - Anforderungen/Konstruktion

Standardmäßig bietet die Industrie Fenster mit marktüblichen Profilen an, die bis zur Widerstandsklasse 3 nach DIN EN 1627 eingesetzt werden können. Für höhere Widerstandsklassen sind jedoch Sonderanfertigungen erforderlich. Diese können beispielsweise auch durchschusshemmend ausgeführt werden, wobei die Überschläge in der Regel stabilisiert sind. Dazu werden Verstärkungsprofile aus Stahl oder Aluminium verwendet. Die Beschläge werden in der Regel am Blend- oder Flügelrahmen in sogenannte Newtonsteine verschraubt, die in die Profile eingeschoben sind. Die verwendeten einbruchhemmenden Beschläge müssen entsprechend der Verwendung, Lagebefestigung und Anordnung auf die jeweilige Fensterkonstruktion abgestimmt werden.

Darüber hinaus gibt es Merkmale von einbruchhemmenden Fenstern aus Kunststoff, die von der gewünschten Widerstandsklasse abhängen. Beispielsweise ist eine durchwurfhemmende P4A-Verglasung gemäß EN 356 in der Widerstandsstraße 2 möglich. Die Sicherung der Glasanbindung erfolgt in diesen Fällen mithilfe von Verstärkungswinkeln des Randverbundes des Verbundsicherheitsglases zum Glasfalzgrund. Die Verbindung kann durch den Einsatz von 2-Komponenten-Silikon oder Verklebung erfolgen.

Die Prüfung dieser Bauteile erfolgt gemäß DIN EN 1627. Bei solchen einbruchhemmenden Bauelementen sind Konstruktionsänderungen und der Austausch von Beschlägen kaum möglich und in der Regel auch nicht erwünscht. Die folgende Schnittdarstellung eines Fensters zeigt die Bauelemente für den Einbruchschutz.

Einbruchhemmende Aluminiumtüren

Die Fortschritte in der Technologie ermöglichen die Herstellung einbruchhemmender Alutüren mit marktüblichen Profilen der Widerstandsklassen 3 nach DIN EN 1627. Ähnlich wie bei den Fenstern können durch den Einsatz von Sonderprofilen oder konstruktiver Gestaltung auch Ausführungen mit durchschusshemmender Eigenschaft und in höheren Widerstandsklassen realisiert werden. Auch bei den Türen werden zur Verstärkung der Außenschale zumeist Stahlprofile verwendet.

Entsprechend der gewünschten Widerstandsklassen sind auch die weiteren wichtigen Bestandteile der Türen auszuwählen. Dazu gehören die Beschläge wie Schlösser, Schutzbeschläge, Bänder und Profilzylinder. Die Beschläge müssen zur Konstruktion der Tür passen. Eine durchschusshemmende Tür, die jedoch leicht mit einem Dietrich geöffnet werden kann, wäre beispielsweise ineffektiv. Obwohl dieser Vergleich übertrieben ist, wird in der Praxis aufgrund der Kosten für sichere Türen dennoch manchmal an der falschen Stelle gespart.

Weitere Konstruktionsmerkmale von einbruchhemmenden Aluminiumtüren sind:

Schutzmaßnahmen für Fenster und Türen

Je nach Widerstandsklasse eine angriffhemmende Verglasung bspw. eine durchwurfhemmende P5A Verglasung nach EN 356 in der Widerstandsklasse 3

massive Bänder evtl. in Kombination mit Bandseitensicherungen

Mehrfachverriegelungsschloss nach DIN 18251-3 inkl. passgenauem Einbau des Schlosses

Schutzbeschlag nach DIN 18257 bzw. DIN EN 1906

Profilzylinder nach DIN 18252 bzw. DIN EN 1303

Sicherheitsprüfung und Meldesysteme für Türen

Die Prüfung der Türen erfolgt gemäß DIN EN 1627. Bei solchen Bauteilen sind Konstruktionsänderungen und der Austausch von Beschlägen kaum mehr möglich.

Erst nachdem einbruchshemmende Bauelemente mit gutem Gewissen verwendet worden sind, ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, welche Meldungen im Unternehmen benötigt werden.

Einbruchmeldeanlagen

Einbruchmeldeanlagen überwachen sowohl Gegenstände, um sie vor unbefugter Wegnahme zu schützen, als auch Flächen bzw. Räume, um unbefugtes Eindringen zu erkennen und zu melden. Die noch zu behandelnden Überfallmeldeanlagen (ÜMA) und die EMA besitzen in der VDE 0833 eine gemeinsame Norm. Das entspricht der gängigen Praxis, weil selbst kleine EMA auch eine Überfallmeldelinie angeschlossen haben.

Es gibt unterschiedliche Größenklassen:

kleine EMA mit ca. 4 Meldelinien

mittlere EMA mit 4 -12 Meldelinien und

große EMA mit 100 und mehr Meldelinien.

Die erfolgreichste Methode zur Täterüberführung sind Anlagen, die über eine Fernalarmierung direkt mit der Polizei verbunden sind. In Bayern konnten zum Beispiel in 68 % der Fälle, bei denen eine unbemerkte Fernalarmierung stattfand, die Täter festgenommen werden.

Eine Stufe darunter ist das Installieren von akustischen oder optischen Alarmsignalen möglich, wodurch etwa 60 % der Täter abgeschreckt werden. Wenn nur ein örtlicher Alarm ausgelöst wird, geht man davon aus, dass etwa 18 % der Einbrüche verhindert werden können.

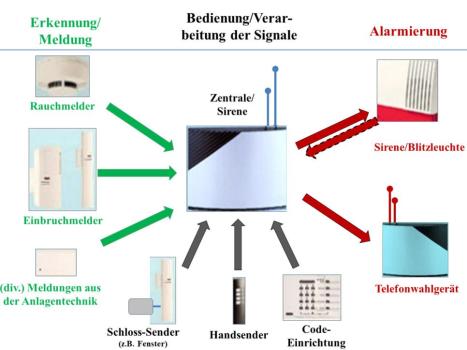

Das folgende Bild zeigt eine idealtypische Einbruchmeldezentrale.

EMA über Funk

Das oben genannte Schema zeigt eine Einbruchmeldeanlage, die über Funk arbeitet. Im Gegensatz zu drahtgebundenen Anlagen nutzen Funk-EMA Funkwellen als Übertragungsweg. Der Vorteil besteht darin, dass keine elektrischen Leitungen verlegt werden müssen, wodurch sie relativ gut für die Anwendung in kleineren Unternehmen oder Eigenheimen geeignet sind. Es sollte jedoch nicht unterschätzt werden, dass im Laufe der Zeit ein recht hoher Wartungsaufwand entsteht, insbesondere für den Austausch der Batterien. Es ist auch lästig, dass die Batterien zu unterschiedlichen Zeiten ersetzt werden müssen, und oft sind sie verschieden und im normalen Handel nicht leicht erhältlich. Selbst bei einem Eigenheim können ca. 30 Batterien zusammenkommen.

Dennoch eignen sich solche Anlagen gut für die Nachrüstung, da keine Leitungen verlegt werden müssen. Bei der Anschaffung sollte man auf eine möglichst lange Ersatzteilverfügbarkeit achten, nicht nur für die Batterien, sondern für alle Bauelemente.

Die Funktionen der Funkalarmkomponenten sind prinzipiell die gleichen wie bei drahtgebundenen Anlagen. Aufgrund der Verwendung von Batterien müssen jedoch Sendezeiten eingespart werden, und der Übertragungsweg kann nicht ununterbrochen überwacht werden. Das bedeutet, dass die Meldungen ereignisgesteuert sind oder von der Zentrale in regelmäßigen Abständen angefordert werden.

Wer etwas mehr Aufwand betreiben will und kann, sollte eine Mischung aus beiden Anlagen für eine mögliche Nachinstallation in Betracht ziehen. Bei dieser teilverdrahteten Hybrid-Lösung werden Steuerleitungen (oder auch 230 V-Leitungen) zur Zentrale und/oder zur Einrichtung für die Scharfschaltung und/oder zu den Alarmierungsmitteln geführt.

Im Laufe der Zeit wurde die Übertragungssicherheit durch regelmäßige Statusmeldungen, den Dialog zwischen den Komponenten sowie Mehrfrequenzverfahren bzw. Frequenzhopping immer weiter erhöht.

Eine idealtypische EMA verfügt über die folgenden Anlagen-Komponenten:

Zentralen für

- Einbruch-,

- Überfall-,

- Sabotage-

- und Technikmeldungen

- mit Ausgang für stillen Alarm

Bewegungsmelder mit Gehtestanzeige

Magnet-Reedkontakte mit integriertem Sendeteil und Anschlussmöglichkeit für Glasbruchmelder

akustische Glasbruchmelder

Rauchmelder

Außensirenen mit und ohne Blitzleuchte

Handsender für Fernbedienung

Schlosssender und Codierungseinrichtung zum externen Scharfschalten

Mehrkanalempfänger zum Fernschalten von systemfremden Geräten,

sowie eine aktuelle Dokumentation.

Installation und Abnahme von Sicherheitsanlagen

Für die Installation von Zusatzgeräten, die Aufschaltung auf eine öffentliche (Polizei-) oder private Notrufzentrale sowie für die Inbetriebnahme sind technische Regeln, lokale behördliche Vorschriften sowie die Auflagen der Sachversicherer zu beachten.

Bei der Abnahme der Anlage sollte die Installationsfirma eine aktuelle Anlagendokumentation vorlegen, aus der alle Anlagenteile einschließlich der Signalgeber und ihre korrekte Bezeichnung sowie ihre örtliche Position hervorgehen. Es ist dringend empfohlen, eine Liste zu erhalten, in der den einzelnen Komponenten die entsprechenden Batterien mit Fabrikat und Typ zugeordnet sind. Dadurch kann beispielsweise ein Hausmeister ohne Hinzuziehung einer Fachfirma die entsprechenden Batterien beschaffen und selbst austauschen.

Einbruchmeldeanlage nach DIN VDE 0833-3, Grad 1

| Zu überwachen | Überwachung auf Öffnen | Überwa fallenmäßig | chung schwerpunkt mäßig |

|---|---|---|---|

| Zugänge mit Schalteinrichtungen | empfohlen | ||

| Sonstige Zugänge | empfohlen | ||

| Fenster einschließlich OL und LK feststehend | |||

| Fenster/Fenstertüren einschließlich OL und LK | |||

| Sonstige durchstiegsfähige Öffnungen, z. B. Lichtschächte | |||

| Außenwände, Decken und Böden in Leichtbauweise | |||

| Außenwände, Decken und Böden in fester/besonders fester Bauweise | |||

| Räume | erforderlich | empfohlen | |

| Einzelobjekte, z. B. Kunstgegenstände, Vitrinen | empfohlen wenn das Objekt zu öffnen ist | empfohlen (je nach Art des Objektes [z.B. durch Bildermelder) |

Melder und Schalteinrichtungen

Das folgende Schema illustriert das Funktionsprinzip eines Mikrowellenmelders. Die Schalteinrichtungen und Einbruchsmelder sind an einer Primärleitung angeschlossen, die als elektrische überwachte Verbindungsleitung zwischen der Zentrale und den Meldern fungiert. Die Primärleitung kann für Einbruchmelde-, Sabotage- und Überfallmeldungen verwendet werden.

Die Melder können automatische oder nicht automatische Bauteile sein. Nicht automatische Melder werden gezielt ausgelöst, während der Einbruchsversuch oder eine Sabotagehandlung ausschließlich durch automatische Wähleinrichtungen funktioniert.

Man unterscheidet die folgenden Kriterien:

Elektromechanische Melder

Elektroakustische Melder

Elektrooptische Melder

sowie elektrische Melder.

aktive oder passive Melder

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht zwischen aktiven und passiven Meldern. Der aktive Melder verfügt über Sender und Empfänger und ist in der Lage, sich selbst zu überwachen. Die passiven Melder hingegen erfassen spezifische Werte oder deren Veränderungen und senden eine entsprechende Meldung an die Zentrale. Ein Nachteil besteht darin, dass der Ausfall eines solchen Bauteils nicht zwangsläufig zu einer Störungsmeldung führt.

Die folgende Aufzählung enthält die unterschiedlichen Formen der Kontakte elektromechanischer Melder. Diese sind

Öffnungskontakte

Schließkontakte

Erschütterungsmelder

Fadenzugkontakte

Bildermelder.

Die akustischen Melder können wie folgt eingeteilt werden:

Passive Glasbruchmelder

Aktive Glasbruchmelder

Körperschallmelder

Ultraschallbewegungsmelder.

Als optische Melder werden hauptsächlich verwendet:

Lichtschranken,

Infrarotbewegungsmelder oder

Infrarotschranken zur Überwachung von Strecken.

Instandhaltung von EMA

Wie grundsätzlich bei einer Wartung, umfassen die Maßnahmen auch hier regelmäßige Tätigkeiten zur Erhaltung eines einwandfreien Zustandes der Anlage und ihrer Einrichtungen/Geräte und deren Funktion.

Herstelleranweisungen

Es ist wichtig, die Herstelleranweisungen zu beachten und spezifische Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates gemäß DIN 31051 durchzuführen. Dazu gehört auch die Beseitigung von Verschmutzungen, die durch den bestimmungsgemäßen Betrieb entstehen.

In der Regel wird eine jährliche Wartung durchgeführt. Dabei müssen die Vorgaben der DIN VDE 0833-3 Pkt. 10, Tabelle 13 beachtet werden. Sowohl die Durchführung selbst (Arbeitskarten) als auch die Ergebnisse der Wartung sind im Betriebsbuch als Prüfbericht zu dokumentieren. Als Richtlinie für die Dokumentation gilt VdS 2263.

Festgestellte Fehler

Festgestellte Fehler werden an den Auftraggeber weitergeleitet, begleitet von Vorschlägen zur Fehlerbeseitigung.

Die Zeitspanne, die zwischen dem Erkennen von Fehlern und ihrer Beseitigung verstreichen soll, muss im Instandhaltungsvertrag konkret festgelegt werden. Besonders bei Anlagen höchster Priorität sollte die Reaktionszeit für die Wiederherstellung der vollen Funktionsfähigkeit der Anlagen verbindlich festgeschrieben werden. (Eine Malus-Regelung bei Nichteinhaltung ist zu empfehlen.)

Gleichzeitig sollte für untergeordnete Anlagen eine angemessen längere Reaktionszeit vereinbart werden. Eine Differenzierung der Reaktionszeiten, wie hier beschrieben, sollte sich auch in den Vertragspreisen entsprechend widerspiegeln. Ebenso ist die Preisgestaltung für Einsätze außerhalb der Regelarbeitszeit ein wichtiges Vertragskriterium.

Instandsetzung (EMA)

Die Instandsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem AG und umfasst die Maßnahmen, die notwendig sind, um die einwandfreie Funktion der EMA und deren Einrichtungen und Geräte wiederherzustellen.

Dazu gehören insbesondere:

Fehleranalyse,

Fehlerbeseitigung,

Funktionsprüfung,

Abnahme und Rückmeldung - auch an den Nutzer/Kunden.

Instandsetzung von Sicherheitsanlagen

Die grundlegenden Regelungen für die Instandsetzung müssen im Instandhaltungsvertrag festgelegt werden. Da eine Vereinbarung von Standardleistungen für die Instandsetzung nicht möglich ist, sollten die Regelungen entsprechend der erwarteten Instandsetzungskosten getroffen werden.

Auch in diesem Fall müssen die Durchführung und die Ergebnisse der Instandsetzung gemäß den Vorgaben der VdS 2263 in einem Bericht und im Betriebsbuch dokumentiert werden.

Hinsichtlich der Ausführungszeiten der Instandsetzungsmaßnahmen bzw. der Reaktionszeiten wird auf die DIN VDE 0833-3 Pkt. 10, Tabelle 13 verwiesen.

Danach bildet sich das folgende Fallbeispiel:

innerhalb von 48 h

- für Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt wurden

- oder nach Störungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 2

innerhalb von 24 h

- für Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt wurden

- oder nach Störungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 3

innerhalb von 12 h

- für Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt wurden

- oder nach Störungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 4.“