Effiziente Alarmsysteme für maximale Sicherheit

Facility Management: Sicherheitstechnik » Meldeanlagen » Brand

Brandmeldeanlagen sind ein unverzichtbares Element der betrieblichen Sicherheit und tragen zur Früherkennung von Bränden bei

Eine zentrale Kontrolle und Beobachtung der Brandmeldesysteme erlaubt ein rasches Eingreifen bei möglichen Risiken. Durch die Einbindung von Brandmeldeanlagen in das System des Gebäudemanagements wird die Wirksamkeit der Rettungs- und Löscheinsätze gesteigert. Die beständige Inspektion und Überprüfung der Brandmeldeanlagen sichert eine verlässliche Arbeitsweise und die Befolgung der Sicherheitsregeln.

Brandmeldeanlagen im Facility Management

- Brandmeldeanlagen

- Trends

- Bestandteile

- Planung

- Sonderbauten

- Brandmeldezentralen

- Brandmeldern

- Brandmelder

- Alarmierungsgeräte

- Meldebereiche und Meldergruppen

- Verbindung Melder

- Anforderungen

- Feuerwehrperipherie

- Brandfallsteuerungen

- Instandhaltung

- Prüfung

- Instandhaltung

- Normen

Ihre Aufgaben bestehen lediglich darin:

entstehende Brände möglichst früh zu erkennen

die Hilfe leistende Stelle (z.B. die Feuerwehr) zu informieren

Personen, die sich im Gebäude befinden, zu warnen

Brandschutzeinrichtungen anzusteuern

der Feuerwehr den Zugang zum Gebäude und die schnelle Ortung des Brandortes zu ermöglichen.

Brandmeldeanlagen

Brandmeldeanlagen gehören unzweifelhaft zu den wichtigsten technischen Einrichtungen des Facility Managements, da sie sowohl für den technischen Betrieb der Gebäude als auch für den Versicherungsschutz von erheblicher Bedeutung sind. Sie sind somit grundlegende technische Systeme des anlagentechnischen Brandschutzes. Trotz ihrer Bedeutung sind sie jedoch nur als ein zusätzliches Element im Gesamtkonzept des Brandschutzes zu betrachten, da sie weder Brände in ihrer Entstehung verhindern noch löschen können.

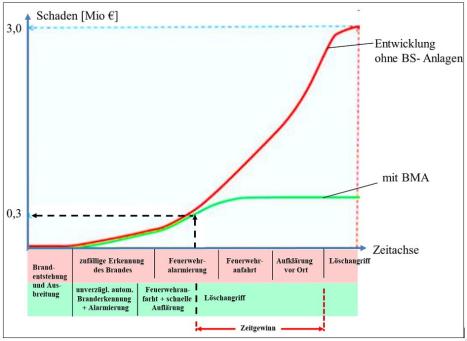

Die Abbildung vergleicht zeitliche Zustände der Entwicklung der Schadenshöhe im Verlauf eines Brandfalls

bei einem Brand ohne Brandmeldeanlage (rote Kurve)

und mit Brandmeldeanlage (grüne Kurve).

Die Vorteile

Die im Diagramm erkennbaren Vorteile sind zweifelsfrei nachvollziehbar. Ohne geeignete Maßnahmen besteht zunächst die Gefahr, dass ein Brand gar nicht bemerkt wird, und wenn doch, hat er sich oft bereits erheblich ausgebreitet. Dies trifft besonders zu, wenn sich in den betroffenen Objekten keine Personen befinden. Sollte der Brand dennoch entdeckt werden, treten in der Regel Verzögerungen auf, da die erkennende Person sich erst in Sicherheit bringt und dann den Alarm auslöst. Bis die Feuerwehr eintrifft, kann sich der Brand so weit ausgebreitet haben, dass eine normale und sichere Brandbekämpfung nicht mehr möglich ist. Die Feuerwehr muss dann eventuell gewaltsam in das Gebäude eindringen, was die Ermittlung der Brandursache erschwert und den richtigen Löschangriff verzögert. Diese großen Zeitverluste erhöhen den Schaden.

Im Gegensatz dazu erkennt eine Brandmeldeanlage (BMA) mit automatischer Meldung die Entstehung eines Brandes sofort und alarmiert die Feuerwehr innerhalb weniger Sekunden eigenständig. Die Verbindung der BMA nicht nur mit der Feuerwehr, sondern auch mit dem Helpdesk des Facility Managements oder ähnlichen betrieblichen Stellen ermöglicht Maßnahmen wie die sofortige Schließung der Rauchschütze oder die Abschaltung der Lüftungsanlagen, und reduziert damit den potenziellen Schaden.

Trends bei Brandmeldeanlagen

Ein aktueller Trend bei Brandmeldeanlagen besteht in der Integration mit Gebäudeautomatisierungssystemen. Diese Verbindung dient dazu, die Brandfrüherkennung und -bekämpfung zu optimieren, während gleichzeitig die Energieeffizienz und der Komfort gesteigert werden. Zudem wird immer häufiger auf drahtlose Brandmeldesysteme gesetzt, die eine leichtere Installation und Wartung erlauben.

Ein zusätzlicher Trend zeigt sich in der Anwendung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um Fehlalarme zu minimieren und die Zuverlässigkeit der Brandmeldeanlagen zu verstärken.

Bestandteile von Brandmeldeanlagen, Feuerwehrzugang

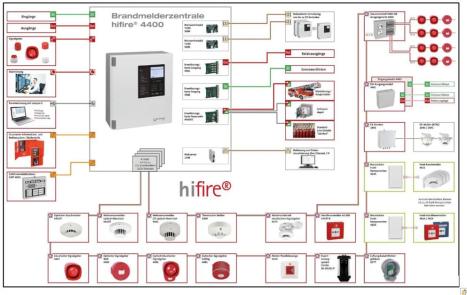

Eine Brandmeldeanlage besteht neben der zentralen Brandmeldezentrale auch aus weiteren dezentralen Komponenten. Zu diesen gehören die Teile für die Informationsverarbeitung, die Energieversorgung sowie die Elemente für die Anzeige und Bedienung.

Die Anlage selbst erkennt keine Brände. Dafür sind im Gebäude gemäß den Vorgaben der Planung und den zu schützenden Bereichen automatische Brandmelder und zusätzlich Handfeuermelder installiert. Auf dem beigefügten Bild sind Beispiele dieser Elemente zu sehen.

Damit die Feuerwehr ohne etwas zerstören zu müssen, auch außerhalb der Betriebszeiten in das Haus gelangen kann, sind außerhalb am Gebäude die folgenden Einrichtungen installiert:

Feuerwehr-Schlüsseldepot

Freischaltelement

Blitzleuchte.

Um den Brandort schnell zu finden und die wichtigsten Schalthandlungen vorzunehmen, werden an der Erstinformationsstelle der Feuerwehr folgende Komponenten angeordnet:

Feuerwehr-Bedienfeld

Feuerwehr-Anzeigetableau

Laufkartendepot und Laufkarten

Lageplantableau (optional)

Bedieneinrichtung für Brandfallsteuerungen (optional)

Sprechstelle für Durchsagen (optional).

Aktualisierung von Feuerwehrlaufkarten und Sicherheitsunterlagen

Es steht fest, dass all diese Unterlagen und Elemente immer auf dem neuesten Stand sein müssen. Vor allem die Feuerwehrlaufkarten müssen bei baulichen Veränderungen umgehend angepasst und im Laufkartendepot hinterlegt werden.

Zusätzlich zur Mindestausstattung können an die BMA noch folgende Elemente angeschlossen sein:

optische

akustische Signalgeber

sowie Schalter zur Aktivierung von Brandschutzeinrichtungen.

Alle diese genannten Teile sind Bestandteile der Brandmeldeanlage (BMA). Überraschenderweise zählen die Rauchwarnmelder jedoch nicht dazu. Diese sind autarke Geräte, die eigenständig funktionieren, insbesondere in Bezug auf Branderkennung, Alarmierung und Stromversorgung. Selbst wenn mehrere Rauchmelder miteinander vernetzt sind, wird daraus noch keine Brandmeldeanlage, da das Element der „Weitermeldung des Brandereignisses“ fehlt. Das beigefügte Bild zeigt schematisch mögliche Teile einer BMA.

Man kauft nicht einfach eine Brandmeldeanlage „von der Stange“. Stattdessen muss ein Konzept erstellt werden, um die Grundlagen der Planung festzulegen. In diesem Sinne bildet das Konzept der Brandmeldeanlage auch die Basis des gesamten anlagentechnischen Brandschutzes im Gebäude.

Leider wird die Anforderung der DIN 14675, nämlich ein Brandmeldekonzept vor jeder Planung zu erstellen, oft nicht beachtet. Bei der Abnahme und spätestens beim Betrieb der Anlage führt dies dann zu Mängeln und Problemen, die sogar gefährlich sein können, ganz zu schweigen von vertragsrechtlichen Fragen.

Planung von BMA, Brandmeldekonzept

Wenn Planer behaupten, die Nachweise zum baulichen Brandschutz enthielten bereits das Notwendige, darf man dies nicht akzeptieren. Die Nachweise zum baulichen Brandschutz beinhalten meist nur grundlegende Feststellungen und Anforderungen, wie etwa die Notwendigkeit, eine BMA zu installieren, und bestenfalls den Überwachungsumfang und die Steuerfunktion.

Ein Brandmeldekonzept muss jedoch sehr spezifisch auch die Betreiberanforderungen beinhalten. Dazu zählen technische, technologische und betriebliche Umgebungsbedingungen sowie die Anforderungen der Gebäudeversicherung.

ist man auf der sicheren Seite, wenn man ein Brandmeldekonzept erstellt bzw. erstellen lässt, welches die folgenden Mindestanforderungen enthält:

Objektangaben

Schutzziele

Umfang der automatischen Überwachung

Vorgaben zur Vermeidung von Falschalarmen

Art der Fern- und internen Alarmierung

Steuerfunktionen

Alarmorganisation

Anforderungen an die Dokumentation

Anforderungen an die Instandhaltung, insbesondere die Wartung

und erforderliche Prüfungen einschließlich der Fristen.

Die folgende Tabelle fasst wichtige Angaben und Kategorien von Brandmeldeanlagen in Form einer Übersicht zusammen.

| Angaben/Kategorie | Erläuterungen |

|---|---|

| Planung | Die Planung der BMA umfasst hauptsächlich die Festlegung - - der zu überwachenden Räume, - die Auswahl und Platzierung der erforderlichen Melder und Signalgeber, die Bildung von Meldebereichen und Meldegruppen, - die Auswahl der Anlagentopologie, - die Festlegung der Standorte für die Zentrale(n) - und die Feuerwehrperipherie, - die Beschreibung der Anforderungen an den Funktionserhalt im Brandfall und die Erstellung einer Matrix für die Brandfallsteuerungen. |

| Überwachungsumfang | Der Sicherungsbereich umfasst die Teile des Gebäudes, die mit automatischen Brandmeldern überwacht werden sollen. Der Überwachungsumfang ergibt sich (basierend auf dem Brandschutzkonzept) aus dem Konzept der BMA. Die DIN 14675 unterscheidet hinsichtlich des Überwachungsumfanges die folgenden 4 Kategorien. |

| Vollschutz (Kategorie 1) | Der Sicherungsbereich umfasst die Teile des Gebäudes, die mit automatischen Brandmeldern überwacht werden sollen. Der Überwachungsumfang ergibt sich (basierend auf dem Brandschutzkonzept) aus dem Konzept der BMA. Die DIN 14675 unterscheidet hinsichtlich des Überwachungsumfanges die folgenden 4 Kategorien. sowie Zwischendecken und Zwischenböden, wenn festgelegte Rahmenbedingungen eingehalten werden.)Wasserlöschanlagen (Sprinkler) lösen erst bei hohen Temperaturen aus und können Brände in der Entstehungsphase nicht erkennen. Deshalb wird trotz der normativ zulässigen Ausnahme für gesprinklerte Bereiche mit einer erhöhten Personengefährdung (z.B. in Verkaufs- oder Versammlungsstätten) häufig eine zusätzliche Überwachung mit Rauchmeldern gefordert. |

| Teilschutz (Kategorie 2) | kommt zum Einsatz, wenn die Gefährdung nur in bestimmten Bereichen besteht. Die Trennung zwischen den überwachten und nicht überwachten Bereichen muss mindestens aus einer feuerbeständigen Wand oder einer feuerbeständigen Decke bestehen. Innerhalb des überwachten Bereiches erfolgt die Projektierung wie in der Kategorie 1. |

| Schutz der Fluchtwege (Kategorie 3) | geringstes Sicherheitsniveau, geringste Anforderungen. Die Überwachung mit automatischen Meldern beschränkt sich hier auf die Treppenräume und Flure sowie auf Räume, die an die Fluchtwege angrenzen und in denen ein Entstehungsbrand von anwesenden Personen nicht rechtzeitig erkannt wird. (Archive, Lager, Technikräume). |

| Schutz der Einrichtungen (Kategorie 4) | geht über die Basisschutzziele des baulichen Brandschutzes hinaus und umfasst den Schutz von hochwertigen Gütern oder technischen Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit. Die Brandmelder werden innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der zu schützenden Objekte platziert. |

Anforderungen an Brandmeldeanlagen und Prüfungsprozesse

Hierbei handelt es sich um Mindestanforderungen. Die Einbeziehung weiterer Räume ist selbstverständlich erlaubt. Eine Brandmeldeanlage (BMA) gilt in ihrem Gesamtumfang als ein Produkt im Sinne des Bauproduktengesetzes. Daher müssen ihre einzelnen Komponenten zueinander kompatibel sein. Eine objektspezifische Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebnahme und Abnahme durch zertifizierte Fachplaner oder Fachfirmen mit Akkreditierung nach DIN 14675 ist notwendig. Um sicherzustellen, dass solche Anlagen den bauordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen und vom Verband der Schadensversicherer anerkannt werden, müssen sie ausschließlich durch vom VdS zugelassene Firmen installiert werden.

Unabhängig von der BMA verlangt das Bauordnungsrecht auch Hausalarmanlagen. Diese dienen der Alarmierung der Gebäudenutzer und finden hauptsächlich Anwendung in Schulen und kleineren Hotels. Die Auslösung erfolgt über den Druckknopf der Handfeuermelder (ohne Meldung zur Feuerwehr).

Eine wichtige Aufgabe für das Facility Management besteht auch darin, die wiederkehrende Prüfung der BMA innerhalb der vorgegebenen Fristen durchzuführen. Die Prüfung erfolgt zum einen vor der ersten Inbetriebnahme, dann wiederkehrend und nach wesentlichen Änderungen. Die Durchführung der Prüfung auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit muss durch einen anerkannten Sachverständigen erfolgen (AnlPrüfVO).

Brandmeldeanlagen in Sonderbauten

Die Funktion von automatischen Brandmeldeanlagen besteht darin, Brände in einer sehr frühen Phase ihrer Entstehung selbständig zu erkennen. Dafür werden physikalische Eigenschaften von Begleiterscheinungen der Brände, wie zum Beispiel Flammen, Hitze, Rauch, Gase und dergleichen, genutzt.

Nach der Erkennung werden die Benutzer und die Feuerwehr alarmiert. Die hierfür gültigen Normen sind

die DIN VDE 0833-2: Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall und

die DIN 14675 Brandmeldeanlagen-Aufbau und Betrieb.

Ein weiteres bedeutsames Dokument bezüglich Brandmeldeanlagen dient der Definition der Schutzziele. Dieses findet sich in der Musterbauordnung (MBO), § 14, wo es um die „Vorbeugung der Entstehung eines Brandes, der Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Rettung von Menschen und Tieren und das Ermöglichen wirksamer Löscharbeiten“ geht.

Insbesondere für Sonderbauten wurden gemäß MBO § 2 bauordnungsrechtliche Vorschriften erlassen. Diese Regeln gelten für den Einbau der BMA, welcher in den Bundesländern teilweise unterschiedlich gehandhabt wird.

Grundsätzlich sind nach den besonderen Bauvorschriften der Bundesländer in folgenden Bauten Brandmeldeanlagen einzusetzen:

| Einsatzort | Regelungen |

|---|---|

| Versammlungsstätten | Gemäß MVStättV § 20 ist eine automatische BMA und eine Alarmierung- und Lautsprecheranlage in Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1000 m² Grundfläche notwendig. |

| Hochhäuser | Gemäß Nr. 6.4 MHHR für Hochhäuser werden eine BMA und Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen gefordert. Für Hochhäuser - < 60 m Höhe - und Nutzungseinheiten mit < 200 m² Grundfläche über dem ersten OG sind automatische Feuerlösch-, Brandmelde- und Alarmierungsanlagen unter bestimmten Voraussetzungen nicht erforderlich |

| Beherbergungsstätten | müssen gemäß § 9 MBeVO eine BMA mit Rauchmelder-Überwachung der Rettungswege bei mehr als 60 Gastbetten haben |

| Beherbergungsstätten in Hochhäusern | spezielles Brandschutzkonzept ist notwendig, (Diese Sonderbauten sind aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Bedingungen nicht genormt) |

| Kleinere Betriebe | Einrichtung zur Alarmierung der Betriebsangehörigen und der Gäste im Gefahrenfall (hier genügen z.B. manuell auslösbare Alarmierungseinrichtungen.) |

| geschlossene Mittel- und Großgaragen | Gemäß § 17 M-GarVO ist eine Brandmeldeanlage erforderlich, wenn sie mit baulichen Anlagen oder Räumen in Verbindung steht, für die Brandmeldeanlagen (ohnehin) erforderlich sind |

| Verkaufsstätten | gemäß § 20 MVKVO sind Handfeuermelder mit direkter Weiterleitung an die Feuerwehr und bei Verkaufsstätten >2.000 m² sind Alarmierungseinrichtungen erforderlich. |

| Schulen | Hier wird entsprechend Schulbaurichtlinie Nr. 9 (MSchulbauR) eine Hausalarmierung mit zentraler Auslösung gefordert |

| Wohnungen | Hier sind Rauchwarnmelder entsprechend der Forderungen der Bundesländer einzusetzen. |

| Industriebauten | Durch den Einsatz einer BMA wird in Industriebauten die Vergrößerung des zulässigen Brandabschnitts und auch eine Verlängerung der maximal zulässigen Rettungsweglänge möglich. |

| Krankenhäuser/ Pflegeeinrichtungen | Auch hier sind BMA vorgeschrieben. |

| Sonderbauten | Wenn das bauordnungsrechtliche Brandschutzkonzept eine BMA vorsieht, ist sie zu errichten. |

Überprüfung der Vorschriften und Zustandsanalyse im Facility Management

Da sich Vorschriften oft schnell ändern und regional teilweise recht unterschiedlich ausfallen können, ist es erforderlich, diese Tabelle (wie auch alle anderen Angaben des Textes) auf ihre Aktualität hin zu überprüfen.

Im Bereich des Facility Managements ist es entscheidend, die jeweils vor Ort in oft sehr unterschiedlicher Weise vorhandenen Zustände genau zu erkennen und zu analysieren. Auf diese Weise können die Anlagen ordnungsgemäß identifiziert und dokumentiert werden, und daraus lassen sich die notwendigen Maßnahmen für die Instandhaltung ableiten. Dabei sind insbesondere die regelmäßigen Prüfungen und Wartungsarbeiten hervorzuheben.

Brandmeldezentralen (BMZ)

Die Brandmeldezentrale (BMZ) ist, wie bereits hervorgehoben, der zentrale Bestandteil einer Brandmeldeanlage. Alle Meldungen laufen hier zusammen, und zudem befinden sich in der BMZ alle anderen erforderlichen zentralen Einrichtungen, wie die Energieversorgung, Steuerungseinheiten und so weiter. Typischerweise sind Brandmeldeanlagen in einem speziellen Brandschutzgehäuse untergebracht. Darüber hinaus sollte für die BMZ ein Raum vorgesehen sein, der allgemein gut erkennbar ist und besonders gekennzeichnet ist.

Die BMZ fungiert quasi als das Gehirn der BMA, da hier alle Informationen zentral zusammengeführt werden. Von hier aus erfolgt sowohl die Versorgung der zentralen als auch der (meisten) peripheren Komponenten mit Energie. In der Zentrale entstehen Meldungen über Gefahren und Störungen, und die Brandschutzeinrichtungen werden von hier aus gesteuert.

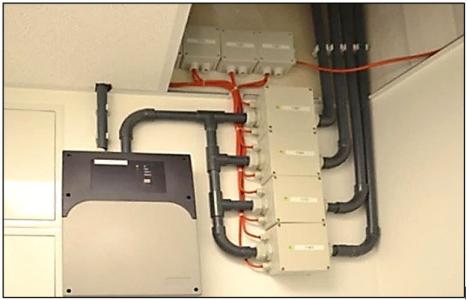

Die nachfolgenden Fotos dienen dazu, die wichtigsten idealtypischen Baugruppen von BMZ zu veranschaulichen. Der Fokus liegt dabei auf der allgemeinen Information und nicht auf bestimmten Fabrikaten oder speziellen Ausführungen.

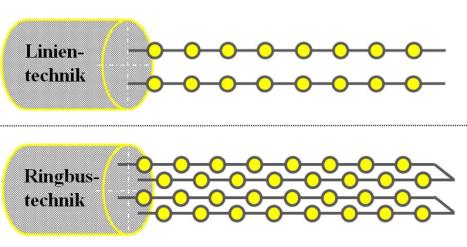

In relativ einfachen Brandmeldezentralen (BMZ) oder in älteren Fabrikaten wird die sogenannte Grenzwert- oder Linientechnik angewendet. Das bedeutet, dass an eine „Meldelinie“ ein oder auch mehrere Brandmelder angeschlossen werden. Die Meldung eines Alarms erfolgt in der BMZ, allerdings kann bei dieser Ausführung nicht erkannt werden, um welchen Melder genau es sich handelt. Es ist also kein Einzelmelder vorgesehen.

Um diesem Nachteil vorzubeugen, wird bei größeren Anlagen die sogenannte Ringbustechnik angewendet. An einem solchen Ring können bei Bedarf

mehr als 100 Handfeuermelder,

automatische Melder,

Signalgeber

oder auch Kuppler

angeschlossen werden.

Entscheidend hierbei ist, dass jeder Busteilnehmer über eine eigene Adresse verfügt, sodass er in der BMZ identifiziert werden kann. Dadurch kann man den Ort der Brandentstehung bereits in der BMZ recht genau orten.

Um eine hohe Zuverlässigkeit zu erhalten, erfolgt die Versorgung mit Energie redundant. Die „normale“ Stromversorgung erfolgt aus dem Niederspannungsnetz. Wenn dieses ausfällt, übernimmt die Sicherheitsstromversorgung automatisch. An dieser Stelle ist ein weiteres Fallbeispiel empfehlenswert. Es hilft, den Charakter dieses Textes noch einmal anschaulich zu unterstreichen. Dabei geht es nicht darum, zu tief in die Spezialmaterie einzutauchen, da das den Fachleuten der Gewerke vorbehalten bleiben soll, sondern als Facility Manager über genügend Kenntnisse zu verfügen, um den sicheren und korrekten Betrieb zu gewährleisten.

Fallbeispiel BMA-Anlagenbetrieb vs. Störungsbeseitigung

Wenn die BMA auf Störung gegangen ist und in dieser Situation überwacht wird, ist die Zeit der Störungsbeseitigung in besonderer Weise bedeutsam.

Fall A: Die Instandsetzung, also die Beseitigung der Störung, erfolgt innerhalb von 24 Stunden. Dann reicht es aus, wenn die Anlage der Sicherheitsstromversorgung mit einer Überbrückungszeit von mindestens 30 Stunden konzipiert wurde.

Fall B: Kann nicht gewährleistet werden, dass innerhalb 24 Stunden (man denke auch an Sonn- und Feiertage) die Störung beseitigt wird, muss die Überbrückungszeit der Sicherheitsstromversorgung mindestens 72 Stunden betragen.

Es ist also wichtig, als Facility Manager derartige Forderungen erkannt zu haben, bevor man die Aufgabenstellung für die Ausschreibung von entsprechenden Instandhaltungsarbeiten erstellt. In diesem Kontext sei auch verwiesen auf die im Kapitel First-Line-Service beschriebenen Begriffe Time to serve bzw. Time to fit.

Im Instandhaltungsvertrag müsste bei Fremdvergabe nämlich durch den AN im Fall A garantiert werden, dass die Störungsbeseitigung in der Tat innerhalb von 24 Stunden zwingend erfolgt. Die sich aus dieser Anforderung ergebenden Konsequenzen möge ein Jeder für sich diskutieren und seine Schlüsse ziehen.

Die Größe einer BMA ist letztlich unbegrenzt, weil Brandmeldesysteme mit mehreren vernetzten Zentralen gestaltet werden können. Man bezeichnet diejenige Zentrale als die Hauptzentrale, durch welche die Meldung an die Feuerwehr realisiert wird. Damit ist klar, dass an dieser Hauptzentrale alle relevanten Meldungen zusammenlaufen müssen. Ebenfalls müssen an dieser Stelle alle Abschaltungen erkennbar sein.

Die typischen Anforderungen an den Bedienteil der „zentralen Brandmeldezentrale“ sind:

Abruf der Störmeldungen,

„Durchblättern“ der Alarmmeldungen,

Rückstellung des Alarmzustandes,

Zu- und Abschaltung

- der akustischen Alarmierung,

- aller Brandfallsteuerungen,

- von einzelnen Meldern, Gruppen oder Brandfallsteuerungen.

Einheitliche Bedienungseinrichtungen für Feuerwehr bei BMA

Weil die Gestaltung der BMA-Produkte von Hersteller zu Hersteller nicht einheitlich ist, muss den Einsatzkräften der Feuerwehr im Ernstfall der schnelle Zugriff auf alle erforderlichen Informationen gewährleistet werden. Deshalb besitzen heutige BMA einheitliche Bedien- und Anzeigeeinrichtungen für die Feuerwehr.

Auswahl und Anordnung von Brandmeldern

Die Grundlage für die Planung der Brandmelder ist neben den bereits erwähnten notwendigen Konzepten der jeweilige Grundrissplan der Objekte. Es versteht sich von selbst, dass sie für diesen Zweck genau den aktuellen Stand haben müssen.

Die Anordnung der Handfeuermelder erfolgt

an allen Ausgängen

und an den Zugängen zu den Fluchttreppen.

Die Wahl der Ausführungsart der automatischen Brandmelder wird bestimmt durch

die Raumnutzung

und die Umgebungsbedingungen.

Planung von Brandmeldeanlagen und Risikomanagement

Bei der Planung wird eingeschätzt, welche der möglichen Brandkenngrößen am sichersten vorzusehen sind und mit welchen zu Falschalarmen führenden Störgrößen gerechnet werden muss.

Fallbeispiel: In Räumen, in denen unter Normalbedingungen keine nennenswerten Staub- und/oder Dampfkonzentrationen zu erwarten sind, setzt man bevorzugt Rauchmelder ein.

Arten von Rauchmeldern und Branddetektoren

| Art | des Feuers | Material | Optische Rauchmelder | Ionisationsrauch- melder | Thermodifferen- tialmelder | Multi- Sensormeldung mit O- und T-Teil | desgl jedoch mit I-Teil | Flammenmelder |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TF1 | Offener Brand | Holz | - | ++ | + | ++ | ++ | + |

| TF2 | Schwelbrand | Holz | ++ | + | - | ++ | ++ | - |

| TF3 | Glimm schwelbrand | Baumwolle | ++ | + | - | + | ++ | - |

| TF4 | Offener Brand | Kunststoff (PU) | + | ++ | + | + | ++ | - |

| TF5 | Flüssigkeitsbrand | n- Heptan | + | ++ | + | + | ++ | - |

| TF6 | Flüssigkeitsbrand | Spiritus | - | - | ++ | ++ | ++ | + |

Planung der Punktförmigen Brandmelder zur Flächenüberwachung

Bei der Planung von punktförmigen Meldern zur Überwachung recht großer Flächen zum Zwecke der frühen Branderkennung sind besondere Sorgfalt und Erfahrung erforderlich. Die besondere Erfahrung liegt nämlich darin, zu wissen, welche zulässige Überwachungsfläche punktförmigen Meldern in Abhängigkeit von der Raumhöhe und der Deckenneigung zugewiesen werden kann. Zusätzlich ist zu beachten, dass der Abstand zwischen dem zu überwachenden Punkt bis zum Melder per Norm begrenzt ist. Sind diese normativen Anforderungen nicht einzuhalten, wird eine entsprechende Überlappung konzipiert. Die Überwachungsflächen sollen erfahrungsgemäß möglichst eine quadratische Form haben. Die Tabelle zeigt die in Abhängigkeit von der Dachneigung zulässigen Seitenverhältnisse der zu konzipierenden Überwachungsfläche durch die jeweils einzusetzenden Melder.

Melderart als Funktion der Dachneigung

| Dachneigung | Rauchmelder | Wärmemelder |

|---|---|---|

| bis 20° | 2:3 | 1:2 |

| > 20° | 1:3 | 1:4 |

Optimierung der Brandmeldersysteme unter Berücksichtigung von Raumgeometrie

In Abhängigkeit von den geometrischen Gegebenheiten der Räume erfolgt die Melderanordnung. Wärmemelder sind stets an der Decke zu installieren, während Rauchmelder in Räumen höher als 6 m in einem gewissen Abstand zur Decke angebracht werden müssen. Die Erfahrung zeigt, dass sich unter der Decke ein sogenanntes Wärmepolster bildet, welches verhindert, dass der Rauch überhaupt mit der notwendigen Konzentration bis an die Decke gelangt. Dies könnte zu Falschmeldungen führen, oder eine Meldung bleibt überhaupt aus.

Diese Tatsache erfordert auch die Berücksichtigung von Unterzügen bei der Planung der Melder, wenn die Züge höher als 20 cm sind oder ihre Höhe mehr als 3 % der Raumhöhe beträgt. Solche Unterzüge müssen so betrachtet werden, als wären es eigene Räume.

Linienförmige Melder

Linienförmige Melder eignen sich grundsätzlich gut, um große Räume zu überwachen. Dabei entsteht ein streifenförmiger Überwachungsbereich, der abhängig von den überwachten Brandkenngrößen und der Raumhöhe ist.

Die Planung von Ansaugrauchmeldern entspricht der Anordnung punktförmiger Rauchmelder. Der Nachteil dieser Methodik liegt darin, dass die einzelnen Melder nicht identifiziert werden können. Aus diesem Grund begrenzt man Überwachungsbereiche so, dass immer nur maximal fünf Melder pro Überwachungsbereich eingesetzt werden. Auf diese Weise ist eine ausreichende örtliche Zuordnung möglich. Ein solcher Überwachungsbereich besteht aus maximal fünf benachbarten Räumen mit jeweils benachbarten Zugängen. Die Voraussetzungen der zuverlässigen Funktion von Ansaugrauchmeldern sind: (Hier würde die Liste der Voraussetzungen folgen).

Voraussetzungen der zuverlässigen Funktion von Ansaugrauchmeldern sind:

eine lufttechnische Verbindung unter den Räumen,

geringe Druckunterschiede zwischen den einzelnen Räumen.

Einsatz von Flammenmeldern in Produktionsbereichen

Wenn in Räumen bereits aus Sicht der angewendeten Technologie der Produktions- oder anderen Prozesse mit der möglichen Entstehung von offenen Flammen gerechnet werden muss, eignen sich besonders sogenannte Flammenmelder. Die Anordnung erfolgt in den obersten Ecken der Räume, sodass sie aus verschiedenen Winkeln auf den Überwachungsbereich „herabsehen“.

Brandmelder in der Übersicht

Die bislang bereits genannten Arten von Meldern werden nun im Einzelnen besprochen. Grundsätzlich sind Brandmelder technische Geräte zur Erkennung von Bränden. Wenn es brennt, ändern sich physikalische Größen innerhalb des Gerätes so, dass ein Alarm ausgelöst werden kann, der dann in der Brandmeldezentrale registriert wird. In der Regel registrieren sie die entstandene Wärme oder den Rauch, der die Melder umgibt.

Die durch die automatischen Melder erkennbaren Brandkenngrößen sind die folgenden:

Temperatur

Rauchpartikel

Trübung der Raumluft

Gase

UV- und Infrarotstrahlung.

Folgende Melder sind automatische Brandmelder:

Rauchmelder,

Wärmemelder,

Mehrkriterienmelder,

Ansaugrauchmelder,

linienförmige Rauchmelder,

linienförmige Wärmemelder

sowie Flammenmelder.

Bei den automatischen Meldungen unterscheidet man die folgenden grundsätzlichen Bauformen:

Punktförmige Melder

Linienförmige Melder.

Melder, die ein ganzes Raumvolumen überwachen.

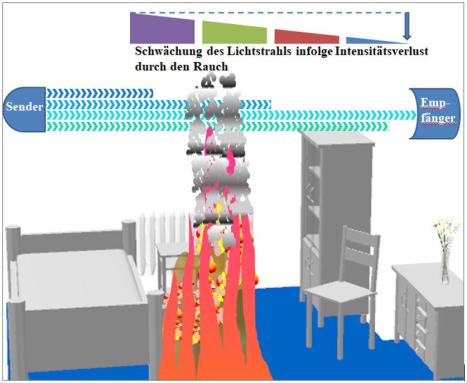

Linienförmige Rauchmelder

Die linienförmigen Rauchmelder basieren auf der Schwächung des Lichtstrahls infolge des Verlustes an Intensität, wenn der Lichtstrahl durch Rauch dringen muss. Auf der Empfängerseite „kommt weniger Licht an“. Diese Differenz ist eine Größe, die im Melder in ein Signal umgewandelt wird, welches den Alarm auslöst.

Diese Art von Meldern wird auch als Lichtstrahl- bzw. Lichtschranken-Rauchmelder bezeichnet. Der maximale Abstand zwischen Sender und Empfänger beträgt ca. 100 m. Es gibt auch Melder, in denen der Sender und der Empfänger in einem Gehäuse untergebracht sind. In diesem Fall ist auf der gegenüberliegenden Wandseite ein Reflektor erforderlich.

Der Einsatzbereich hängt von der Raumhöhe ab. Die Melder können einen Streifenbereich überwachen, der insgesamt bis zu 14 m breit sein kann. Maximal können auf diese Weise bis zu 1500 m² überwacht werden.

Da die Melder recht empfindlich sind und bereits bei kleinen Schwingungen auslösen, müssen sie an einer festen Wand bzw. Versteifung angebracht werden. Sonst besteht die Gefahr eines Fehlalarms. Bei der Planung muss verbindlich bekannt sein, wie der zu überwachende Raum später gestaltet wird. So könnte beispielsweise eine nachträglich eingebaute Kranbahn oder eine ähnliche Einrichtung den Lichtstrahl ungewollt unterbrechen und damit die Anlage untauglich machen. Auch ist zu beachten, dass Wartungspersonen, zum Beispiel auf Bedienbühnen, nicht in den Lichtstrahl geraten. Ähnlich muss man bei Umbauten, Modernisierungen und anderen Änderungen denken.

Optische Rauchmelder

Die punktförmigen optischen Rauchmelder sind die am häufigsten eingesetzten automatischen Brandmelder. Wenn sicher ist, dass in den zu überwachenden Räumen keine die Luft trübenden technologischen Vorgänge ablaufen, werden diese Melder gut eingesetzt, also in Büros, Hotels, Wohnungen, im Gesundheitswesen, Versammlungs- und Verkaufsstätten, in Museen, auf Bahnhöfen und Flughäfen - also nahezu überall.

Die Funktionsweise erklärt sich wie folgt: Wenn es brennt, steigt durch den thermischen Auftrieb eine Schicht mit erhöhter Konzentration unter die Decke. Dort sind die Melder angeordnet.

Man unterscheidet bei den optischen Rauchmeldern

Ionisationsrauchmelder

Optische Rauchmelder

- nach dem Durchsichtprinzip

- nach dem Streulichtprinzip.

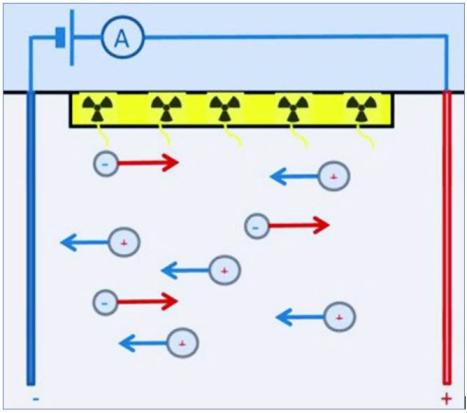

Mehrkriterienmelder

Im Melder befinden sich radioaktive Isotope, die allerdings sehr schwach sind. Diese Isotope führen zu einer Ionisierung der Luft in der Messkammer. An zwei in der Messkammer befindlichen Elektroden wird eine Gleichspannung angelegt. Das elektrische Feld um die Elektroden zieht die ionisierten Luftmoleküle an. Im Brandfall lagern sich Rauchpartikel an die ionisierten Luftmoleküle in der Messkammer an, wodurch deren Bewegung zwischen den Elektronen gehemmt wird. Dieser Vorgang kann durch eine Änderung der Stromstärke gemessen werden. Die Differenz der Stromstärke bewirkt die Änderung eines zuvor eingestellten Schwellenwertes, wodurch letztlich der Alarm ausgelöst wird. Diese Methodik ist sehr empfindlich, weil auch recht kleine Partikel in der Luft erkennbar sind. So plausibel das auch klingt, ist doch festzustellen, dass dieses Erkennungsprinzip bei punktförmigen Meldern kaum noch Anwendung findet.

Vorteile von Mehrkriterienmeldern in Brandmeldesystemen

Der Hauptvorteil von Mehrkriterienmeldern liegt in der Erkennung von mehreren Brandkenngrößen. Solche Melder erlauben es, auch eine gewisse Luftverschmutzung zu berücksichtigen, bevor sie ansprechen und alarmieren. Dies ist beispielsweise in einer Tiefgarage der Fall. Dort herrscht regelmäßig eine relativ verunreinigte Luft infolge der Abgase. In diesem Fall wird die Ansprechstelle eines optisch-thermischen Melders relativ hoch eingestellt. Um im Brandfall dennoch sicher zu melden, wird bei Temperaturanstieg durch Feuer in der Tiefgarage die etwas höher eingestellte Ansprechstelle automatisch abgesenkt.

Man kennt die folgenden hauptsächlich angewendeten Kombinationen:

optisch-thermische Melder

optisch-thermische Melder mit Gasdetektor

optische Melder mit zwei Erkennungsprinzipien und zusätzlichem Thermoelement.

Anpassung der Ansprechstelle bei Mehrkriterienmeldern

Solche Melder erlauben es, eine gewisse Luftverschmutzung zu berücksichtigen, bevor sie ansprechen und alarmieren. Dies trifft beispielsweise auf eine Tiefgarage zu. Dort herrscht oft eine relativ verunreinigte Luft durch Abgase. In diesem Fall stellt man die Ansprechstelle eines optisch-thermischen Melders relativ hoch ein. Um im Brandfall dennoch sicher zu melden, senkt sich die etwas höher eingestellte Ansprechstelle bei Temperaturanstieg durch Feuer in der Tiefgarage automatisch ab.

Ansaugrauchmelder

Eine Kombination aus linien- und punktförmigen Brandmeldern sind die Ansaugrauchmelder. Die Überwachung erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei den punktförmigen Meldern an den jeweiligen Ansaugpunkten. Als Ansaugpunkt dienen feine Bohrungen in Rohrleitungen. Diese Rohrleitungen führen zu einem Branderkennungselement – das ist meist ein optischer Rauchmelder – in dem die Luft im Rohr durch Unterdruck dorthin geleitet wird. Bei der Konzeption dieser Rohrleitungen findet der Druckverlust als Funktion von der Weglänge des Gases Berücksichtigung. Das geschieht dadurch, dass die Lochquerschnitte der Bohrungen mit der Länge des zurückzulegenden Weges der zu prüfenden Luft entsprechend größer sind.

Im Gegensatz zu relativ einfachen Geräten wie optischen Rauchmeldern funktionieren hochwertige Melder mithilfe der Lasertechnik oder der Spektralanalyse. Die verhältnismäßig hohen Aufwendungen für die Installation der Ansaugrohre und der zugehörigen Komponenten sind gerechtfertigt, wenn es um hohe Empfindlichkeiten geht, wie die Tabelle zeigt.

Ansprechstellen von Rauchmeldern

| Melder | Empfindlichkeit (Ansprechstelle [obsc/m] ) |

|---|---|

| Punktförmige Rauchmelder | 3,5000% |

| Ansaugrauchmelder | 0,0025% |

Ansaugrauchmelder für präzise Brandfrüherkennung

Ansaugrauchmelder können geringste Partikelbelastung in der Raumluft erkennen. Also bemerken sie beispielsweise sogar bereits leichte Schmorstellen in elektronischen Geräten.

Ihre vorrangigen Einsatzgebiete sind daher:

Bereiche mit hohen Anforderungen an die Früherkennung, wie z.B. Rechenzentren, Reinräume oder Technikräume von TV- und Radiosendern

schwer zugängliche Bereiche, wie z.B. oberhalb von Leistungstransformatoren sowie in Zwischendecken und Zwischenböden

verdeckte Anordnungen, wie z.B. in Museen und Baudenkmälern oder bei architektonisch anspruchsvollen Deckengestaltungen.

Lichtdämpfung und Alarmierung bei Rauchdetektion

Die Bereiche der Lichtdämpfung werden bei der Kalibrierung der Geräte eingestellt. So könnte z.B. der Wert 100% auf dem Empfänger eingestellt werden, das heißt, ohne Dämpfung. Bei Dämpfung des Lichtes durch Rauch kommen dann nur noch 100% -x% am Empfänger an, und der Alarm wird auf Grund dieser Differenz ausgelöst.

Beispielhafte Einstellwerte für die Empfindlichkeit von Rauchmeldern

| Parameter | Beschreibung | Klasse Bereich | A/B/C Standardwert | Nur Bereich | Klasse C Standardwert |

|---|---|---|---|---|---|

| ALL F2 | Alle Hauptalarm-2-Grenzen | 0,01 bis 20% Ld/m | 1,00 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 2,0 % Ld/m |

| ALL F1 | Alle Hauptalarm-1-Grenzen | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,08 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 1,0 % Ld/m |

| ALL ACTION | Alle Voralarm-Grenzen | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,06 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 0,75 % Ld/m |

| ALL ALERT | Alle Infoalarm-Grenzen | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,04 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 0,50 % Ld/m |

| Sn FIRE 2 | Hauptalarm-2-Grenzen, Sektor 'n' | 0,01 bis 20% Ld/m | 1,00 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 2,0 % Ld/m |

| Sn FIRE 1 | Hauptalarm-1-Grenzen, Sektor 'n' | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,08 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 1,0 % Ld/m |

| Sn ACTION | Voralarm-Grenzen, Sektor 'n' | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,06 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 0,75 % Ld/m |

| Sn ALERT | Infoalarm-Grenzen, Sektor 'n' | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,04 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 0,50 % Ld/m |

| TRACE | Trace Grenze | 0,01 bis 20% Ld/m | 0,03 % Ld/m | 0,1 bis 20 % Ld/m | 0,30 % Ld/m |

Flammenmelder

Die Anwendung des Flammenmelders erfolgt insbesondere in großen Räumen. Diese Art der Messung beruht auf der Überwachung von einem oder mehreren Punkten, wenn sich Brände ungehindert im Raum sehr schnell ausbreiten können.

Genutzt werden hierbei die Licht- und Wärmestrahlungen, die durch offene Flammen ausgesendet werden. Der Melder erkennt dabei die Emissionen im Infrarot- oder UV-Bereich. Weil sie dieses „Flackern“ erkennen, eignen sie sich nicht, wenn Lichtreflexionen, wie sie auf Wasseroberflächen oder durch sich schnell bewegende Maschinenteile entstehen, im Spiel sind. Zur Vermeidung von Falschalarmen realisiert man eine sogenannte 2-Melder-Abhängigkeit.

Einsatzgebiete von Flammenmeldern sind hauptsächlich:

Lager für brennbare Flüssigkeiten

Munitionsdepots

Anlagen der Petrochemie

Überwachung, z.B. von Lackieranlagen.

Handfeuermelder

Trotz aller ausgeklügelten Technik bleibt der Mensch mit seinen Sinnen der sensibelste Erkenner von Bränden und deren Entstehung, und da nicht alle Räume mit Brandmeldern ausgestattet werden können und müssen, bleibt der ganz normale Handfeuermelder erhalten.

Solche Handfeuermelder müssen

im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen

sowie an allen Ausgängen vorgesehen werden.

Bezüglich der Ausführung ist die DIN EN 54 Brandmeldeanlagen zuständig. Nach dieser Norm ist die Farbe Rot für die Melder zu verwenden. Das gilt auch dann, wenn die Brandmeldung nicht direkt zur Feuerwehr aufgeschaltet wurde. Um ein Gefühl falscher Sicherheit zu vermeiden, sind nicht funktionsfähige Melder deutlich mit einem Schild „Außer Betrieb“ zu kennzeichnen.

Alarmierungsgeräte

Da Entfernungen zwischen den Bränden bzw. den Orten ihrer Erkennung mitunter auch sehr weit sind, kommt es darauf an, dass Alarmierungsgeräte zur Verfügung stehen und stets zuverlässig in Betrieb sind. Die Alarmierungsgeräte haben zwei grundsätzliche Aufgaben: Der Alarm soll.

Der Alarm soll

die hilfeleistenden Stellen informieren, mit ihrer Hilfe zu beginnen,

und Personen allgemein vor der Gefahr warnen und sie beispielsweise zum Verlassen der Gefahrenstelle veranlassen.

Man unterscheidet grundsätzlich drei Arten der Alarme:

Fernalarmierung,

externe Alarmierung

und interne Alarmierung.

Wichtigkeit von Alarmübungen im Facility Management

An dieser Stelle ist es angebracht, auch darauf zu verweisen, dass Alarmierungen nicht lediglich eine Sache der Technik sind. Entscheidend sind die korrekten und sicheren Reaktionen der betroffenen Personen auf diese Alarme. So empfiehlt sich regelmäßige (z.B. jährliche) entsprechende Übungen, die das gesamte Unternehmen betreffen. Das Facility Management ist prädestiniert, für solche Übungen die Federführung zu haben.

Fernalarmierung

Üblicherweise erfolgt die Fernalarmierung zur regionalen Leitstelle der Feuerwehr oder zum Helpdesk des Facility Managements über Übertragungseinrichtungen. Dies sind meist Telefon-Wählgeräte. Sie übertragen ein digitales Signal zur Leitstelle, wo das Empfangsgerät installiert ist. Die normalen Übertragungssignale sind ISDN (digital) oder erfolgen über einen Mobilfunkkanal. In besonders sensiblen Fällen führen die Übertragungssignale über redundante Übertragungswege zum Empfänger.

Je nach Eigentumsverhältnissen oder vertragsrechtlichen Beziehungen betreiben Konzessionäre diese Übertragungseinrichtungen. In solchen Fällen schließt der Betreiber der BMA einen entsprechenden Vertrag mit dem Konzessionär ab. Dies ist in den meisten Fällen ein Mietvertrag, verbunden mit einem Wartungsvertrag. Die vielfach direkt zur Feuerwehr geschalteten Alarmmeldungen der Brandmeldeanlage erfolgen oft durch solche Konzessionäre.

Bei der Gestaltung dieser Meldewege sind die besonderen Anforderungen der jeweiligen Feuerwehrperipherie zu beachten. Die jeweils spezifischen Bedingungen der Objekte stimmen zwischen der Feuerwehr und dem Bereich vorbeugender Brandschutz der jeweiligen Organisation ab. Idealerweise nimmt das Facility Management im Auftrag des Unternehmens diese Aufgabe wahr. Wenn das Facility Management hierfür beauftragt ist, muss es auch für das gesamte Unternehmen hierfür autorisiert sein. Interessenskonflikte zwischen beispielsweise Produktion, Forschung und Entwicklung, dem Facility Management usw. sind also intern zu klären und gegenüber externen Stellen nicht "durchzuschlagen".

Weil erfahrungsgemäß die Schaffung der formalen Voraussetzungen für eine solche Aufschaltung Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt, ist das Facility Management im Grunde genommen die richtige Stelle hierfür. Es wird also von der obersten Leitung rechtzeitig beauftragt und mit den entsprechenden Rechten und Kompetenzen ausgestattet. Es versteht sich von selbst, dass zum Aufschalten ein funktionstüchtiger Telefonanschluss des Betreibers zur Verfügung stehen muss.

Externe Alarmierung

Unter externer Alarmierung versteht man, dass nicht nur unmittelbar Betroffene durch Alarme informiert werden, sondern auch Personen außerhalb eines Gebäudes, in welchem der Brand ausgebrochen ist. Die Alarmierung erfolgt beispielsweise durch akustische und/oder optische Signalgeber an sichtbarer Stelle außerhalb der Gebäude.

Die betrieblichen Brandschutzordnungen enthalten alle Maßnahmen, die die auf diese Weise informierten Personen in solchen Fällen befolgen müssen (beispielsweise Verlassen bestimmter Orte, zentralen Sammelplatz aufsuchen usw.).

Interne Alarmierung

Die Grundlagen der internen Alarmierung finden sich im betrieblichen Brandmeldekonzept. Es muss sichergestellt sein, dass die Art der Signalgeber (Sprache, Alarmtöne, Blitzlichter usw.) in jedem Fall von allen im Objekt befindlichen Personen vernommen wird. Aus diesem Grund ist der Alarmschallpegel vorgegeben.

An ihn werden folgende Bedingungen gestellt:

Er muss mindestens 10 dB (A) höher sein als der Umgebungsschallpegel

und mindestens 65 dB (A) betragen.

An offiziellen Schlafplätzen, wie zum Beispiel Bereitschaftsräumen, Kojen, Hotels usw. wird ein Alarmschallpegel von mindestens 75 dB (A) gefordert.

Wenn eine Alarmierung durch Sprache erfolgt, ist sicherzustellen, dass die Worte auch unter betrieblichen Bedingungen ausreichend gut verstanden werden können .

Optimierung von Sprachalarmdurchsagen im Facility Management

Bei automatischen Sprach-Alarmdurchsagen stimmen FM und die Unternehmensleitung die Durchsagen ab. Bei Bedarf sind auch mehrsprachige Durchsagen vorgesehen.

Abgesehen vom zu erreichenden Schallpegel ist auch die jeweilige Anzahl der Lautsprecher vorgeschrieben. In jedem mit Personen besetzten Raum muss mindestens ein Lautsprecher sein. Es wird angenommen, dass in großen Räumen oder Hallen pro Lautsprecher 10 bis 50 m² beschallt werden sollen. Hier besteht eine Abhängigkeit von der Art des Raumes, der Höhe sowie der akustischen Bedingungen.

Falls mehrere Räume mit beispielsweise nur einer Sirene alarmiert werden sollen, kann das unter bestimmten Umständen erfolgen.

Die hierfür geltenden Vorschriften sind:

Zwischen Signalgeber und dem Raum darf sich maximal eine Tür befinden.

Die Tür darf maximal eine mittlere Schalldämmung haben.

Der übliche Umgebungsschallpegel in dem Raum muss kleiner sein als 50 dB(A).

Anforderungen an Signalgeber in schwierigen Akustikumgebungen

In gefangenen Räumen ohne direkten Zugang zum Flur, bei Türen mit erhöhter Schalldämmung und in Räumen mit erhöhtem Umgebungsschallpegel bedarf es immer eines separaten Signalgebers.

gefangenen Räumen sind z.B.:

WC-Bereiche mit Vorräumen

Büros mit Vorzimmer

Schulungsräume

EDV- und Technikräume

Tonstudios

Räume für Musikunterricht

Werkstätten.

Alarmierung bei hohem Umgebungsschallpegel

Falls aus betriebsbedingten Gründen, wie etwa in Technikräumen oder an Maschinenarbeitsplätzen der Fall, der Umgebungsschallpegel größer als 70 dB(A) ist, müssen zur Alarmierung der Beschäftigten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden.

Es bestehen die folgenden Möglichkeiten:

Blitzleuchten mit dem Hinweisschild „Brandalarm“ Abschaltung von Maschinen, Anlagen oder externen Schallquellen

Klartextanzeigen an Displays oder Leuchtschriften,

Organisatorische Maßnahmen, z.B. gegenseitige Information der Mitarbeiter („weitersagen“).

Organisatorische Maßnahmen allein sind nicht ausreichend, weil sie nicht in jedem Fall unbedingt zuverlässig sind oder sein können. Aus diesem Grund werden sie lediglich begleitend angewendet. Die bislang erwähnten Möglichkeiten der Alarmierung setzen voraus, dass die alarmierten Personen, nachdem sie den Alarm vernommen haben, eigenständig und selbstständig die Maßnahmen durchführen, die ihnen das Brandschutzkonzept abverlangt.

Es gibt jedoch auch Umstände, unter denen die Personen nicht selbstständig reagieren können, um sich beispielsweise in Sicherheit zu bringen. Hier sind zusätzliche gesonderte Maßnahmen notwendig.

Ein Beispiel dafür sind in der Mobilität behinderte Personen an ihren Arbeitsplätzen. Die Notfallkonzepte des Unternehmens müssen diesbezügliche Festlegungen beinhalten. Die entsprechenden Maßnahmen können situationsabhängig recht umfangreich sein und sollten mehrfach trainiert werden. Die Zuständigkeiten müssen festgelegt sein.

Auch an die sichere Alarmierung von anderweitig Behinderten, wie zum Beispiel an Blinde, Sehgeschädigte, Taube oder Gehörgeschädigte, muss gedacht werden.

Ein anderes Beispiel sind Personen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Unabhängig davon, dass auch sie natürlich der besonderen Fürsorge und Hilfe im Alarmfall bedürfen, sollen sie durch den Alarm selbst nicht noch zusätzlich in Panik versetzt werden. Aus diesem Grund wird hier die sogenannte stille Alarmierung angewendet. Die jeweiligen Methoden sind auch hier situationsbedingt anzupassen.

Zur Verfügung stehen beispielsweise:

eine Schwesternrufanlage,

die Telefonanlage,

Pager

oder andere technische Möglichkeiten, wie begrenzte optische Signale und anderes.

Die Methode der stillen Alarmierung stellte erhöhte Anforderungen an das Rettungspersonal.

Es muss in besonderer Weise regelmäßig trainiert werden,

Das Personal muss sich entsprechend ruhig und besonnen, sowie souverän verhalten,

und es muss vor allem wissen, wie es sich zu verhalten hat, wenn das eigene Leben auf dem Spiel steht und dennoch anderen zu helfen ist.

Alarmierung und Wegweisung bei Notfällen

In den Unternehmen unterweisen die Verantwortlichen die Beschäftigten regelmäßig und trainieren sie auf das richtige Verhalten im Alarmfall hin. Das ist mit Personen, die sich nur temporär im Unternehmen als Gäste, Besucher, Kunden usw. aufhalten, nicht möglich. Für diesen Fall ist ebenfalls der richtige und sichere Weg der Alarmierung und anschließenden Wegweisung vorgesehen. Bei großen Menschenansammlungen wird auch immer die Vermeidung von Panik berücksichtigt. Das wirkungsvollste Mittel dafür ist die Sprachalarmierung (elektroakustische Anlagen, ELA).

Die ELA wird hierbei hauptsächlich benutzt, um

zunächst ein Aufmerksamkeitssignal zu senden,

zyklische Wiederholung eines vorprogrammierten (ggf. mehrsprachigen) Textes,

bedarfsweise direkte Sprachdurchsagen der Feuerwehr oder der Betriebsleitung

bei Bedarf gestaffelte bzw. differenzierte Textausstrahlung (ggf. unter Berücksichtigung unterschiedlicher Objekte im Unternehmen).

Sicherung der Energieversorgung und Auftragserteilung an Fremdfirmen

Bezüglich der Sicherstellung der Energieversorgung der Anlage wird auch hier Redundanz gefordert. Wenn das öffentliche Netz ausfällt, kann die Anlage noch mindestens 30 Minuten die Alarme bzw. Textdurchsagen senden.

Alle unter diesem Kapitel gegebenen Hinweise für das Betreiben der Anlagen werden sicher realisiert. Bei der Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen besteht die Gefahr, dass diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß und sicher übertragen werden. Vielleicht wurden sie nicht einmal erkannt.

Meldebereiche und Meldergruppen

Wenn die Anlage eine relativ einfache ist, die mit Grenzwertlinientechnik ausgestattet wurde, kann sie normalerweise nicht feststellen, welcher einzelne Melder den Alarm ausgelöst hat. Es wird lediglich die Gruppe angezeigt, in welcher der Alarm auftritt. Das bedeutet, der Planer hat für die einzelnen Räume die geeigneten Brandmelder.

Auswahl und Festlegung der Alarmierungseinrichtungen

auszuwählen,

ihre Anzahl zu ermitteln

und ihre Lage festzulegen.

Strukturierung der Brandmeldebereiche

Unter den erläuterten begrenzten Bedingungen bedeutet dies, dass die Melder in Bereichen und Gruppen zusammengefasst werden müssen, um eine logische Struktur zu schaffen, die es der Feuerwehr ermöglicht, den Brandherd schnell zu lokalisieren. Mit anderen Worten dürfen die Meldebereiche nur benachbarte Räume innerhalb eines Geschosses umfassen. Jedoch können in Treppenhäusern, Schächten, Türmen und ähnlichen Bereichen Meldergruppen über mehrere Geschosse hinweg eingerichtet werden.

Ein Meldebereich ist wie folgt eingegrenzt:

Er darf einen Brandabschnitt nicht überschreiten.

Er darf nicht größer sein als 1600 m².

Wenn ein Meldebereich über mehrere Räume geht, darf die Anzahl der Räume nicht größer als 5 sein, und deren Gesamtfläche nicht größer als 400 m².

Außerdem müssen die Räume benachbarte Zugänge haben.

Maximale Anzahl in Meldegruppen

In einer Meldegruppe dürfen sich entweder 10 Handfeuermelder oder maximal 32 (automatische) Brandmelder befinden.

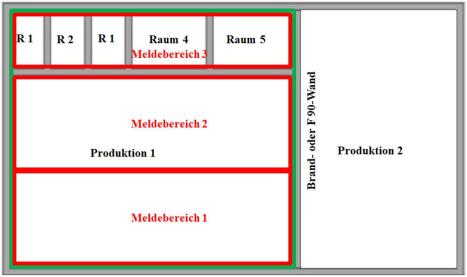

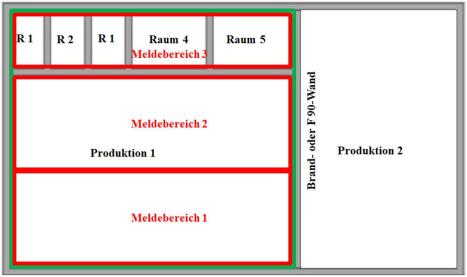

Fallbeispiel zur Bildung von Meldebereichen und Meldergruppen

Das Unternehmen umfasst die Räume gemäß der Skizze. Das Brandschutzkonzept verlangt eine Brandmeldeanlage für die Produktionshalle 1 und den Büro-/Sozialtrakt (R1 bis 5).

Weil der Sicherungsbereich > 1.600 m² ist, müssen mehrere Meldebereiche (im Beispiel 3) gebildet werden (rot umrandet)

Im Meldebereich 1 und 2 handelt es sich um eine offene Halle, in der die Arbeitsplätze sehr gut einsehbar sind. Daher wird jeweils nur eine Meldergruppe eingerichtet. Die Räume 1-5 verfügen über keine benachbarten Zugänge und werden auf zwei Meldergruppen aufgeteilt.

Dieses Vorgehen wird angewendet, um Meldebereiche und -gruppen festzulegen. Im Neubaubereich sollte der Planer für diese Aufgabe verantwortlich sein. Allerdings sollte auch das Facility Management (FM) über entsprechende Kenntnisse verfügen, insbesondere wenn es notwendig ist, "schnell mal etwas umzubauen".

Verbindung Melder mit der BMZ

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Melder (Handfeuermelder und automatische Melder) mit der Brandmeldezentrale (BMZ) zu verbinden. Der Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten wird durch die Größe der Anlage bestimmt.

Linien- und Ringbustechnik

| Art des Objektes | Erläuterung |

|---|---|

| sehr kleine und einfache Objekte | Verkabelung der Melder im „Stich“. Jeder Stich ist eine Meldegruppe. An diese können maximal 10 Handfeuermelder bzw. 32 automatische Melder angeschlossen werden. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, geht es nicht im Mix, sondern nur einzeln. Angezeigt wird lediglich, an welcher Linie es brennt. Diese Linientechnik wird bis zu sechs Meldergruppen eingesetzt. |

| Mittlere und Großobjekte | Hier wird die Ringbustechnik verwendet. Die Verkabelung des Ringes beginnt an der Zentrale, führt von Melder zu Melder und vom letzten Melder zurück zur BMZ. Jeder Busteilnehmer hat eine eigene Adresse. |

Anforderungen an Leitungen vom Melder zur BMA

Die Verbindung der Melder und der BMA mit Leitungen ist abhängig von der Bauart der BMA.

Man unterscheidet grundsätzlich, wie oben ausgeführt, zwischen

sternförmigen Stichleitungen und

geschlossenen Ringleitungen.

Wenn das Baurecht eine Brandmeldeanlage (BMA) vorschreibt, ergibt sich automatisch die Anforderung, dass der Funktionserhalt der BMA im Brandfall mindestens 30 Minuten betragen muss, wie bereits oben erläutert wurde. Um diese Bedingungen zu erfüllen,...

sind die folgenden Grundsätze zu beachten:

| Gegebenheit/Anforderung | Erläuterung |

|---|---|

| Alarmaufgabe: Die BMA bzw. die Sprachalarmanlage haben > 1 Geschoss > 1 Brandabschnitt > 1600 m² zu alarmieren | In diesem Fall muss die BMA oder die zugehörige Energieversorgung für diese Alarmierungseinrichtungen (gegebenenfalls auch für die vorhandene Sprachalarmanlage) in einem eigenen Raum untergebracht werden, dessen Wände und Tür(en) F 30 haben. Die Bedingungen gelten auch als erfüllt, wenn die Anlage in einem Brandschutzgehäuse mit E 30 untergebracht wurde. |

| Stichleitungen zu den akustischen Signalgebern bzw. Lautsprechern | Die Leitungen sind bis in den Versorgungsabschnitt mit einem Funktionserhalt von E 30 zu verlegen |

| Auf den Funktionserhalt im Brandfall kann verzichtet werden, wenn… | - …es um reine Meldeleitungen geht, |

| Leitung von der BMZ zum Feuerwehranzeigentableau und die Leitungen zum Telefonhausanschluss | Sind stets in E 30 zu verlegen. Ausnahme: wenn sie sich direkt in der BMZ bzw. in einem angrenzenden Raum befinden. |

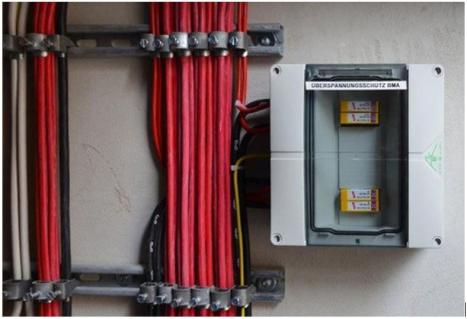

| Von außen ins Gebäude geführte Leitungen Leitungen, die aus anderen Gebäuden kommen | müssen vor Überspannungen geschützt werden (beispielsweise gegen Blitzschutz) |

| Verwendung gemeinsamer Verteiler für Brandmeldeleitungen und Leitungen andere Anlagen | - In diesem Falle müssen die Klemmen für die Brandmeldetechnik mit roter Farbe gekennzeichnet sein. |

Feuerwehrperipherie

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Feuerwehrperipherie begegnet man einer Vielzahl spezifischer Abkürzungen. Einige davon sind:

FBF, FAT, FIBS, FSD, FSE, Feuerwehr-Laufkarte u. a.m.

Die Tabelle enthält die entsprechenden Abkürzungen und Begriffe mit jeweils kurzen Erläuterungen.

Begriffe der Feuerwehrperipherie

| Abkürzung/ Begriff | Erläuterung |

|---|---|

| FBF | Im Gehäuse des Feuerwehr-Bedienfeldes (FBF) sind die wichtigsten Anzeigen und Bedienfunktionen für alle Hersteller und Systeme gleich angeordnet. |

| Feuerwehr- Bedienfeld | Zeigt die einzelnen Übertragungseinrichtungen an. Siehe Beispielbild „Feuerwehr-Bedienfeld“ so sind beispielsweise folgende Bedienfunktionen durch Leuchten gekennzeichnet: - Schaltung der akustischen Alarmierung - Schaltung der Brandfall-Steuerungen - Abschaltung der Übertragungseinrichtung |

| FAT | Feuerwehr-Anzeigetableau (mit einem Klartext-Display, zeigt letzte Alarmmeldung an) |

| FIBS | Feuerwehr-Informations- und Bediensystem - in öffentlichen Bereichen meist ein roter Kasten - Der enthält u. a. auch das Depot für die Feuerwehr Laufkarten. |

| FDS | Feuerwehr-Schlüsseldepot für den gewaltfreien Zutritt zum Gebäude, außerhalb des Gebäudes angeordneter Tresor mit dem Generalsschlüssel. Vom Betreiber ist sicherzustellen, dass mit diesem Schlüssel alle äußeren und inneren Objekttüren geöffnet werden können. Bei mehreren Objektschließungen sind individuelle Absprachen mit der Feuerwehr und zusätzliche technische Maßnahmen, wie etwa einem Schlüsselschrank bei der BMZ, erforderlich. Das FDS befindet sich z.B. in einer freistehenden Säule oder in einem Unterputzkasten in der Fassade. Zur Sicherung gegen unbefugte Entnahme, ist das Depot fest mit der Wand oder dem Boden zu verbinden und konstruktivgegen seitliches Anbohren zu schützen. Das Depot wird auf Sabotage überwacht. Im Brandfall entriegelt die äußere Klappe automatisch. Die innere Tür kann nur von der Feuerwehr geöffnet werden. Eine über dem FSD angebrachte Blitzleuchte signalisiert der Feuerwehr den Standort des Schlüsseldepots. |

Feuerwehr-Laufkarten für die Brandbekämpfung

Die sogenannten Feuerwehr-Laufkarten sind für die Feuerwehr eine äußerst wichtige Informationsquelle. Diese Karten sind laminiert und beidseitig farbig bedruckt, um den Feuerwehrleuten den Weg in den Brandbereich zu zeigen. Jeder Meldergruppe ist eine spezifische Feuerwehr-Laufkarte zugeordnet. Auf der Vorderseite der Karte befindet sich üblicherweise der Gebäudegrundriss mit dem eingezeichneten Weg von der Erstinformationsstelle bis hin in den jeweiligen Brandbereich.

Brandfallsteuerungen

Moderne Brandmeldeanlagen (BMA) erkennen nicht nur Brände und alarmieren die Feuerwehr, sondern können auch abhängig von der jeweiligen Situation Schaltbefehle erteilen, dank ihrer leistungsfähigen Hauptprozessoren. Eine gängige Aufgabe ist beispielsweise die Öffnung der Rauch- und Wärmeabzüge.

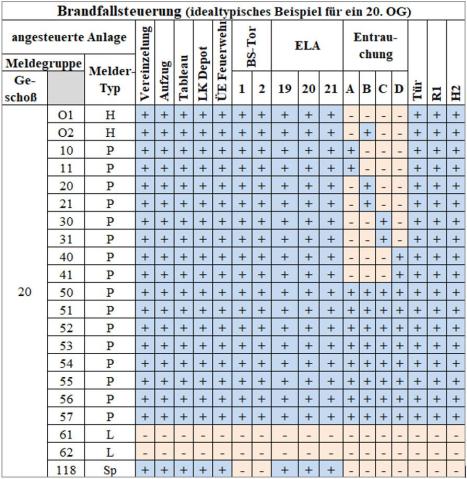

Die folgende Übersicht zeigt idealtypische Brandfallsteuerungen:

Entriegelung des Schlüsseldepots und Anschalten der Blitzleuchte

Aussendung der Alarmsignale

Erteilung von Löschbefehlen

Evakuierungsbefehle für Aufzüge

Abschaltung von Lüftungsanlagen

Einschaltung der Entrauchung

Öffnung von Rauch- und Wärmeabzügen

Schließen von Brandschutztoren und Rauchschutztüren

Entriegelung von Fluchttüren

Sperrung der Gasversorgung des Gebäudes über Magnetventile.

Brandfallsteuerung / Brandfallmatrix

In großen Gebäuden erkennt und ermöglicht das System bei einem lokal begrenzten Brandereignis, welche Bereiche zu alarmieren und welche Brandfallsteuerungen auszuführen sind. Es ist äußerst sinnvoll, das Facility Management bereits von Anfang an in die Planung solcher lokalen Begrenzungen einzubeziehen, um einen späteren effizienten Betrieb zu ermöglichen. Es ist klar, dass ein gesamter Betrieb nicht stillgelegt werden müsste, wenn von Anfang an eine entsprechende Aufteilung vorgenommen worden wäre. Allerdings erfordert dies ein schlüssiges Betriebskonzept als Planungsgrundlage von Anfang an. Die Diskussion verdeutlicht, dass es auch in diesem Fall, wie so oft, um die Abwägung von Aufwand und Nutzen geht. Eine zu feingliedrige Planung könnte zu einem "aufgeblähten" Konzept mit einer potenziell hohen Fehlerquote und einem unvertretbar hohen Prüfungs- und Instandhaltungsaufwand führen.

Um dem Planer diese Optimierungsmöglichkeit zu ermöglichen, ist es wichtig, frühzeitig zu wissen, wie der spätere Betrieb gestaltet sein soll. Das bedeutet, dass die Brandfallsteuerungen im Wesentlichen bereits im BMA-Konzept beschrieben werden müssen. Beim Programmieren und beim Inbetriebnehmen müssen dann die hier beschriebenen Funktionen den Melder- und Steuerungsgruppen zugeordnet werden. Auch hier ist die Mitarbeit des Facility Managements dringend erforderlich, da es auch um die korrekte Erstellung der Bestandsdokumentation geht, die nicht nur aus dem Ausdruck einer Anlagenprogrammierung bestehen kann. Die Bestandsdokumentation muss so gestaltet sein, dass die Steuerverknüpfungen einem Mitarbeiter des Betreibers, der die Anlage nicht kennt, und den Prüfern auf einen Blick ersichtlich sind. Es muss klar ersichtlich sein, welche Steuerungen durch welchen Melder aktiviert werden. Das ist besonders wichtig für Instandhaltung und Wartung. Für eine solche Darstellung eignet sich die sogenannte Steuermatrix. Die Abbildung zeigt den Auszug aus einer Steuermatrix für ein Bürohochhaus, bei dem die Ansteuerung je Etage einzeln erfolgt.

Auch etagenweise gibt es eine Aufteilung durch vier Quadranten. Die Branderkennung erfolgt über die Lüftungsanlage. An die Inbetriebnahme wird der Anspruch gestellt, dass nicht nur die korrekte Zuordnung der Melder bzw. Koppler geprüft wird. Die Abnahme beinhaltet vielmehr die Überprüfung der gesamten Wirkprinzipkette, vom Melder bis hin zur Brandschutzeinrichtung. Wenn die Inbetriebnahme im Kontext aller beteiligten Gewerke erfolgt ist, führt ein bauaufsichtlich anerkannter Prüfsachverständiger eine gesamtheitliche Wirkprinzipprüfung durch. Wenn seine Abnahme vorliegt, kann die Zustimmung der unteren Bauaufsicht für die Inbetriebnahme des Objektes gegeben werden.

Innerhalb von 3 Jahren muss diese Wirkprinzipprüfung durch einen Sachverständigen wiederholt werden. Eine solche Wirkprinzipprüfung gilt als eine eigenständige Sachverständigenleistung und ist nicht Bestandteil der Erstprüfung der BMA. Ausnahmen bilden kleine und sehr übersichtliche Anlagen.

Instandhaltung von BMA

Bei der Durchführung der Instandhaltung von Brandmeldeanlagen ist es sinnvoll, im Rahmen des Vertrages die Leistungen abzugrenzen, weil sie auch bezüglich ihres Umfangs von Anlagengestaltung abhängig sind. Sinnvoll ist es, die Instandhaltung der BMA gemeinsam mit den SAA durchzuführen.

Man unterscheidet bei den Leistungen für die Instandhaltung üblicherweise zwischen

BMA mit akustischer Alarmierung

BMA mit akustischer Alarmierung und SAA

BMA mit SAA

(oder nur SAA).

Inspektion

Bei der Inspektion werden in der Regel die Leistungen erbracht, die den Istzustand der Anlagen und ihrer peripheren Einrichtungen und Geräte bewerten. Entscheidend hierfür sind (neben der DIN 31051) die VDMA-Richtlinie 124 176.

Leistungsinhalte sind:

der Grad der Abnutzung

die Feststellung der Ursachen der Abnutzung und

das Festlegen der notwendigen Maßnahmen in Auswertung der Inspektion.

Bezüglich der Häufigkeit gibt es folgende Vorgaben:

4-mal pro Jahr für Teile gemäß DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.2.1 und soweit zutreffend,

gemäß DIN VDE 0833-4, Anhang J.2

1-mal pro Jahr für Teile gemäß DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.2.1.

Dokumentation der Inspektion gemäß VdS 2182

Die Durchführung sowie die Erkenntnisse aus der Inspektion sind in einem Prüfbericht und dem Betriebsbuch gem. VdS 2182 zu dokumentieren. Der Auftraggeber muss darüber informiert werden.

Wartung der BMA

Die Wartungsarbeitskarten enthalten die regelmäßigen Maßnahmen zur Erhaltung der Funktion der Anlage und ihrer Einrichtungen und Geräte gemäß den Herstelleranweisungen und entsprechend DIN 31051, die dazu führen, den Abbaus des Abnutzungsvorrates zu verzögern.

Diese Maßnahmen beinhalten auch die Beseitigung von Verunreinigungen an Einrichtungen und Geräten, sofern diese durch den bestimmungsgemäßen Betrieb entstanden sind.

Regelhaft erfolgt die Wartung

1 Mal jährlich, gemäß DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.3

und soweit zutreffend gemäß DIN VDE 0833-4, Anhang J.3.

Dokumentation und Fehlerbehebung gemäß VdS 2182

Die Wartungsergebnisse müssen gemäß den Vorgaben der VdS 2182 in einem Prüfbericht und dem Betriebsbuch dokumentiert werden. Wenn während der Wartung Fehler in der Anlage festgestellt werden, werden diese gemäß den Regeln des Instandhaltungsvertrags und innerhalb der festgelegten Zeitspannen behoben.

Instandsetzung (BMA/SAA)

Die Leistungen der Instandsetzung umfassen alle Maßnahmen, die ausgeführt werden, um die geforderte Funktion der BMA (SAA) und deren Einrichtungen und Geräte wiederherzustellen.

Üblicherweise gehören hierzu in folgende Arbeiten:

Analyse der Fehler

Beseitigung der Fehler

Durchführung der Funktionsprüfung

Melderaustausch (ist rechtzeitig vorzunehmen, falls nötig)

Abnahme

Rückmeldung der Fertigstellung.

Instandhaltungsvertrag und Dokumentation

Im Instandhaltungsvertrag wird auch festgelegt, wie die Vorhaltung von Ersatzteilen und Ersatzbaugruppen durchgeführt wird und wie die Bezahlung erfolgt. Die Ergebnisse der Instandhaltung müssen schriftlich dargelegt und im Betriebsbuch gemäß VdS 2182 dokumentiert werden.

Der Instandhaltungsvertrag enthält auch für die Brandmeldeanlagen (und falls im Vertrag enthalten, auch für die Sprachalarmanlagen) die entsprechenden Reaktionszeiten im Störungsfall. Die Einleitung qualifizierter Maßnahmen erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden für Fehler, die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt wurden oder nach der Störungsmeldung durch den Auftraggeber.

Prüfung der BMA durch Sachverständige

Wie im vorherigen Absatz erwähnt wurde, müssen baurechtlich geforderte Brandmeldeanlagen vor der Inbetriebnahme von bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen auf Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft werden. Die Beauftragung erfolgt durch den Bauherrn, und der Sachverständige hat Anspruch auf die Übergabe wichtiger Dokumente im Zusammenhang mit seiner Arbeit.

Dies sind hauptsächlich:

die Baugenehmigung,

der genehmigte Brandschutznachweis

und die Anlagendokumentation.

Mängelfeststellung und -beseitigung

Falls der Sachverständige bei seiner Prüfung wesentliche Mängel feststellt, müssen diese umgehend behoben werden. Die Mangelbeseitigung muss vom Sachverständigen bestätigt werden. In einigen Bundesländern sind solche Mängel der Bauaufsichtsbehörde zu melden. Bei nicht wesentlichen Mängeln fordert der Sachverständige deren Beseitigung innerhalb einer bestimmten Frist. Nach Ablauf dieser Frist, jedoch spätestens nach dem dreijährigen Turnus, erfolgt die Nachprüfung zur Überprüfung der Mangelbeseitigung.

Instandhaltung von BMA

Die bisherigen Erklärungen zur Brandmeldetechnik haben deutlich gezeigt, dass es sich bei diesem Bereich um eine überdurchschnittlich komplexe technische Anlage handelt. Daher ist es umso wichtiger, dass eine regelmäßige und korrekte Instandhaltung gewährleistet ist, um dauerhafte Wirksamkeit und Betriebssicherheit sicherzustellen.

Es ist zu beachten, dass die Aufgaben der Instandhaltung, bestehend aus regelmäßigen Inspektionen, Wartung und gegebenenfalls notwendiger Instandsetzung, von dafür zertifizierten Fachkräften durchgeführt werden müssen. Die Grundlage hierfür findet sich in der DIN 14675 "Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb". In der Regel wird diese Zuständigkeit dem betrieblichen Facility Management übertragen. Falls das Unternehmen kein zertifiziertes Fachpersonal für diese Aufgaben hat, sollte ein externes Unternehmen mit entsprechenden Qualifikationen beauftragt werden.

Eine jährliche Wartung wird empfohlen, die nach den Arbeitskarten und vornehmlich gemäß der VDMA 24 186 durchgeführt wird.

Die wesentlichen Leistungen der Wartung sind

die Sichtprüfung der Anlage,

Überprüfung auf die Auslösung aller Melder,

die Prüfung der korrekten Anzeige am Feuerwehr-Bedienfeld,

der Funktionstest

- der Alarmierungseinrichtung,

- der Brandfallsteuerung,

die Erkennung der Störung,

die Störungsweiterleitung

und letztlich die Überprüfung der Sicherheitsstromversorgung. (Deren Akkus sind grundsätzlich alle vier Jahre zu erneuern.)

Wartung und Kontrolle von Brandmeldeanlagen

Fälschlicherweise benutzt die spezifische Literatur mitunter den Begriff der vierteljährlichen Inspektion. Gemeint sind hierbei nicht Inspektionen nach Maßgabe der VDMA 24 176, sondern Kontrollgänge, die von unterwiesenem Personal durchzuführen sind, um vor allem zu kontrollieren, ob es Verschmutzungen oder Beschädigungen der Brandmeldekomponenten gibt und um auch zu überprüfen, ob die Wirklichkeit mit den Bestandsdokumentationen übereinstimmt. Der Begriff Inspektion ist also - besonders, wenn es um Brandschutz geht - nicht missverständlich zu verwenden!

Brandmelder sind robust konstruiert und haben (normalerweise) keine beweglichen Teile. Das mag manchen Verantwortlichen verlocken, sie als wartungsfrei zu betrachten. Das ist nur teilweise zu empfehlen. Auf jeden Fall müssen Verschleißerscheinungen in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen erkannt werden. Solche Verschleißerscheinungen erkennt man beispielsweise durch:

Wartung von Brandmeldern und deren optischen Komponenten

Verschmutzung der optischen Elemente,

Trübung der Kunststofflinsen und

helle Staubablagerungen in der matt schwarzen Messkammer von Streulichtmeldern.

Kontrolle und Wartung von Brandmeldern

Der menschliche Aufwand für die Kontrollarbeit kann reduziert werden, wenn Melder eingesetzt werden, die bestimmte Verschleißerscheinungen bis zu einem gewissen Grad eigenständig kompensieren können. Dennoch wäre es fahrlässig, auf Inspektionen zu verzichten, da es darum geht, die Verantwortung für die latenten Brandgefahren wahrzunehmen. Die zuständige DIN 14675 legt in diesem Fall Folgendes fest: [Fortsetzung des Textes wäre notwendig, um den genauen Inhalt der DIN 14675 zu erläutern.]

Fristen für den Austausch der Melder

| Fristen für den Austausch der Melder | Erläut | erung |

|---|---|---|

| 5 Jahre | für automatische punktförmige Melder, wenn die Einhaltung der Ansprechschwelle bei der Überprüfung vor Ort nicht festgestellt werden kann | ohne automatische Kalibriereinrichtungen oder Verschmutzungskompensation, |

| 8 Jahre | für automatische punktförmige Melder, wenn die Einhaltung der Ansprechschwelle bei der Überprüfung vor Ort nicht festgestellt werden kann | mit Komponenten mit automatischen Kalibriereinrichtungen oder Verschmutzungskompensation zur Anzeige einer zu großen Abweichung |

| Theoretisch unbeschränkt | wenn die Einhaltung der Ansprechschwelle bei der jährlichen Prüfung mit einem vom Hersteller vorgegebenen Prüfverfahren nachgewiesen wurde | wenn die Einhaltung der Ansprechschwelle bei der jährlichen Prüfung mit einem vom Hersteller vorgegebenen Prüfverfahren nachgewiesen wurde |

Wichtige Normen zu BMA

Personen, die Informationen über die Errichtung von Brandmeldeanlagen sowie über die Herstellung, Errichtung und Prüfung von Brandmeldeanlagen und ihren Komponenten suchen, haben Zugriff auf eine Vielzahl von Normen und Literatur. Die Informationen sollten mit denjenigen Normen beginnen, die in der baulichen Praxis als besonders wichtig angesehen werden.