Oberlichter: Sonnenschutz

Facility Management: Sicherheitstechnik » Bauelemente » Oberlichter » Sonnenschutz

Sonnenschutzmaßnahmen sind notwendig, um eine Überhitzung der Räume und Blendung durch zu starkes Sonnenlicht zu vermeiden

Die Auswahl des passenden Sonnenschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Standort des Gebäudes, der Ausrichtung der Oberlichter und der Art der Tätigkeiten, die in den betroffenen Räumen ausgeführt werden. Durch die Integration geeigneter Sonnenschutzmaßnahmen in unsere Oberlichter können wir sicherstellen, dass unsere Arbeitsumgebungen komfortabel und produktiv sind.

Sonnenschutzoptionen für Oberlichter: Sicherheit und Komfort vereint

- Blendschutz

- Allgemeines

- Lichtrichtung

- Farbwiedergabe

- Lichtwelligkeit

- störender Spiegelungen

- Wahrnehmung der Umgebung

Sonnenschutz, Blendschutz

Oberlichter bergen aufgrund der direkten und manchmal nahezu senkrechten Einstrahlung von Licht oder Sonnenstrahlung eine höhere Blendgefahr im Vergleich zu seitlichen Fenstern. Diese Gefahr ist besonders relevant bei Bildschirmarbeiten, kann aber auch andere Tätigkeiten betreffen.

Man unterscheidet zwischen psychologischer und physiologischer Blendung

| Art der Blendung | Erläuterungen |

|---|---|

| psychologische Blendung | - Infolge direkter Einwirkung einer Lichtquelle auf das Auge oder infolge Reflexblendung |

| physiologischer Blendung | Um diese zu messen, gibt es Blendungsbewertungsverfahren, wie zum Beispiel das Verfahren nach Söllner oder das UGR- auf Verfahren. Das Maß der Tageslichtblendung ist der der DGR-Index. |

Bei Menschen wirkt der physiologische Effekt, dass sie bei Tageslicht Beleuchtungszustände noch akzeptieren, die bei künstlichem Licht inakzeptabel sind

Um die Darstellung von Objekten unter Lichteinwirkung zu beurteilen, wird das Verhältnis des horizontalen zum vertikalen Lichteinfalls verwendet. Bei Menschen wirkt der physiologische Effekt so, dass sie bei Tageslicht Beleuchtungszustände akzeptieren, die bei künstlichem Licht als inakzeptabel empfunden werden.

Lichtrichtung und Körperwiedergabe

In der Lichttechnik wird der Begriff "Körperwiedergabe" oder "Schattigkeit" verwendet, um die Wirkung und den Einfluss der Schattenbildung auf die Wahrnehmung durch das menschliche Auge zu beschreiben. Es geht dabei um die Eigenschaften von Beleuchtungen, die die Darstellung räumlicher Objekte beeinflussen.

Die Abbildung zeigt, was gemeint ist

Beurteilung der Körperwiedergabe durch Lichtverhältnisse

Bei der Beurteilung der Körperwiedergabe berücksichtigt man das Verhältnis zwischen dem Lichteinfall in horizontaler und vertikaler Ebene. Dieser Aspekt beeinflusst die Schattenbildung.

Fallbeispiel

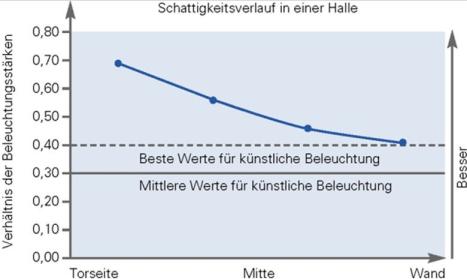

Bei einer Tageslichtbeleuchtung mit Oberlichtern kann man von günstigen Verhältnissen bezüglich der Schattierung ausgehen. Räume mit Fenstern auf zwei Seiten haben in der Regel eine positive Körperwiedergabe. In Fällen mit einseitigen Fenstern hängt die Körperwiedergabe stark von der Blickrichtung ab. Die folgende Abbildung zeigt Werte aus einer Halle mit Oberlichtern, drei lichtundurchlässigen Seitenwänden und einem mit Fenstern bestückten Tor. Die Werte liegen an allen Messpunkten höher als bei der günstigsten künstlichen Beleuchtung und deutlich höher als bei der üblichen Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen.

Erläuterung der Abbildung: Messwerte für die Körperwiedergabe bzw. Schattierung (Verhältnis der „zylindrischen" Beleuchtungsstärke zur Horizontalbeleuchtungsstärke) in einer Halle. Die durchgehende Linie (0,3) markiert den Mittelwert für Beleuchtung mit üblichen Leuchten an Bildschirmarbeitsplätzen, die gestrichelte Linie (0,4) den Wert für gut gestaltete Indirektbeleuchtungen.

Lichtfarbe und Farbwiedergabe

Das Tageslicht weist eine herausragende Farbwiedergabe auf, eine Qualität, die nur wenige künstliche Lichtquellen erreichen können. Zwischen dem Sonnenlicht und dem diffusen Himmelslicht gibt es eine unterschiedliche spektrale Verteilung, was bedeutet, dass die Lichtfarbe des Tageslichts nicht konstant, sondern veränderlich ist.

Diese Veränderung der Lichtfarbe empfindet das menschliche Auge jedoch nicht als störend, sondern eher als angenehm. Diese positive Wirkung kommt bei Oberlichtern besser zur Geltung als bei seitlichen Fenstern.

Begrenzung der Lichtwelligkeit

Für Tageslicht und insbesondere für Oberlichter spricht auch die Tatsache, dass Tageslicht nicht „flackern“ kann. Es kann auch nicht flimmern. Bei künstlicher Beleuchtung durch Leuchtstofflampen versucht man diesen Effekt mit elektronischen Vorschaltgeräten abzumildern.

Vermeidung störender Spiegelungen auf dem Bildschirm

Sowohl künstliches Licht als auch die Tageslichtbeleuchtung durch Oberlichter erzeugen auf Bildschirmen störende Reflexionen. Allerdings unterscheiden sich die Spiegelungen insofern, als eine Spiegelung, die durch das Himmelslicht erzeugt wird, wesentlich weniger als Störquelle empfunden wird. Das liegt daran, dass die Tageslichtquelle eine viel größere Ausdehnung als die Kunstlichtquelle hat. Außerdem ist die Leuchtdichte der Tageslichtquelle wesentlich geringer als die einer Kunstlichtquelle. Also ist das Oberlicht auch bezüglich störender Spiegelungen gegenüber dem Kunstlicht im Vorteil.

Bewusste und unbewusste Wahrnehmung der Umgebung

Ein sehr interessanter Aspekt bei der Betrachtung der Lichtquelle Oberlicht ergibt sich auch bezüglich der Arbeitssicherheit. Es geht um die unbewusste und bewusste Wahrnehmung der Umgebung.

Die folgende kleine Abhandlung aus einem Informationsheft des FVLR erläutert diesen Zusammenhang treffend (Zitat):

Der bedeutende Unterschied zwischen der bewussten Wahrnehmung des Arbeitsraums sowie der Arbeitsumwelt und dem bewussten Sehen von Arbeitsgütern liegt in der erforderlichen Präzision: Während ein Mensch möglichst alle Details erkennen möchte, die für die Erledigung der Aufgabe sinnvoll nutzbar sein könnten, ist dies für die Wahrnehmung der Umgebung meist weder erforderlich noch sinnvoll.

Das Auge ist so aufgebaut, dass es nur in dem kleinen zentralen Bereich der Netzhaut (Fovea) scharf wahrnimmt, während der restliche Teil nach außen hin zunehmend unschärfer wird. Dieser Aufbau unterstützt die Filterung von absichtlich gesehener Information und weiteren Informationen aus der Umgebung des fixierten Bereichs, die mehr der Orientierung dienen. Während das scharfe Sehen nur innerhalb eines Kegels mit einer Öffnung von 2° stattfindet, erfolgt die unscharfe, aber bewusste Wahrnehmung der Umgebung bis etwa 45°.

Die Wahrnehmung im Bereich zwischen 45° und 90° ist unverzichtbar für die Orientierung im Raum, die rechtzeitige Gefahrenerkennung (Türschwellen, Trittstufenkanten etc.) und die Reaktion des reflektorischen Abwehrsystems auf Gefahren.

Die für die Wahrnehmung der Umgebung verantwortlichen Stäbchen sind im blauen Wellenlängenbereich empfindlicher als die Zapfen in der Fovea. Das Spektrum des Tageslichts unterstützt ihre Aktivität besser als die Lichtquellen, die für das Spektrum der Zapfen optimiert sind. Eine Tageslichtbeleuchtung ermöglicht daher nicht nur durch ihre Dynamik eine bessere Orientierung während der helleren Tageszeit, sondern auch durch ihr Spektrum.